【易経】 第48卦「水風井(すいふうせい)」– 変わらぬ恵みの源泉を守り、共に汲み上げる智慧

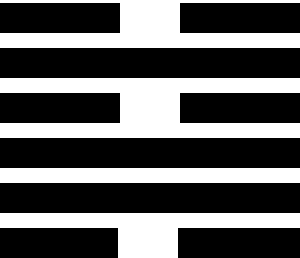

1. 卦象(かしょう): ䷯

2. 名称(めいしょう): 水風井(すいふうせい)

3.【この卦のメッセージ】

上卦(じょうか):坎(かん) – 水、険難、陥る、悩み、井戸水

下卦(かか):巽(そん) – 風、木、入る、従順、釣瓶(つるべ)や井戸の枠

全体のイメージ: 下にある風・木(巽)が、まるで井戸の釣瓶(つるべ)や木の枠組みのように、上にある水(坎)、すなわち井戸の水を汲み上げようとしている。この「水風井」の姿は、生活に不可欠な水を蓄え、人々に供給する「井戸」そのものを象徴しています。「井」という文字は、井戸の形をかたどったものであり、共同体の生活を支える、変わることのない生命の源泉を意味します。 井戸は、村や町が変わっても、その場所で変わらずに水を湧き出させ、人々の渇きを癒し、生活を支え続けます。この卦は、そのような社会や組織、あるいはわたしたち自身の内にある、不変で本質的な価値や資源(知識、智慧、伝統、人間性など)の大切さ、そしてそれをいかにして正しく維持し、活用し、次世代へと繋いでいくべきかを教えています。

卦辞(かじ)– この卦全体のテーマ

原文(漢文): 井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繘井。羸其瓶、凶。

書き下し文:井(せい)は邑(ゆう)を改(あらた)むるも井(い)を改(あらた)めず。喪(うしな)うなく得(う)るなし。往来(おうらい)井井(せいせい)たり。汔(ほと)んど至(いた)るも亦(ま)だ井(い)に繘(つるべなわをおろ)さず。其(そ)の瓶(かめ)を羸(やぶ)れば、凶(きょう)。

現代語訳:井戸は、村里の形が変わっても、井戸そのものは変わらない。それ自体が減ることも増えることもない。人々が往き来して、次々と井戸の水を汲んでいく。しかし、もう少しで水に届くというところで、まだ釣瓶の縄を井戸に下ろしきっていなかったり、あるいはその瓶(水汲み用の器)を壊してしまったりすれば、凶である。

ポイント解説:

この卦辞は、「井戸」という存在の不変性と、それがもたらす恩恵の普遍性をまず讃えています。「邑を改むるも井を改めず」とは、社会の形や人々が変わっても、井戸のような本質的な価値は変わらずに存在し続けるということです。「喪うなく得るなし」とは、井戸の水は汲んでも尽きず、また自然に湧き出てくるため、過度に増減しないことを意味します。人々は絶えずその恩恵(往来井井たり)を受けています。しかし、最後に重要な警告があります。「汔んど至るも亦だ井に繘さず、其の瓶を羸れば、凶」。これは、井戸の水を汲むという最後の段階で、あと一歩のところで縄が届かなかったり、器を壊してしまったりすれば、せっかくの井戸も役に立たず、凶となる、という意味です。つまり、どんなに素晴らしい資源や機会があっても、それを活用するための適切な手段や最後の努力、注意深さが欠ければ、全てが無駄になってしまう、という厳しい教えです。

爻辞(こうじ)– 各爻(こう)が示す変化の機微と物語

初六(しょりく):

井(い)泥(どろ)にして食(くら)われず。舊井(きゅうせい)に禽(とり)なし。

原文:井泥不食。舊井无禽。

書き下し文:井(い)泥(でい)にして食(くら)われず。舊井(きゅうせい)に禽(きん)なし。

現代語訳:井戸が泥水で飲むことができない。古い井戸には鳥も寄り付かない。

ポイント解説:

井戸の底にあり、水が泥で濁って飲用にならない状態です。手入れがされず、放置された古い井戸(舊井)には、鳥さえも寄り付かないように、その価値が失われ、誰からも顧みられません。これは、才能や資源があっても、それが磨かれず、活用されなければ、何の役にも立たないことの比喩です。まず基礎を清め、手入れをすることの重要性を示しています。

九二(きゅうじ):

井谷(せいこく)鮒(ふ)に射(い)る。甕(もたい)敝(やぶ)れて漏(も)る。

原文:井谷射鮒。甕敝漏。

書き下し文:井谷(せいこく)鮒(ふ)に射(い)る。甕(おう)敝(やぶ)れて漏(も)る。

現代語訳:井戸の底の横穴で、鮒(ふな)のような小さな魚を射る(小さな利益を求める)。しかし、水を汲む甕(かめ)が壊れて水が漏れてしまう。

ポイント解説:

井戸の中にわずかにいる小魚(鮒)を射る、という小さな利益に目を奪われ、肝心な水を汲むための甕(もたい)が壊れて水漏れしているのに気づかない、本末転倒な状況です。目先の小さな利益や些細なことに囚われ、本当に大切なもの(井戸水そのものや、それを汲むための手段)を見失ったり、疎かにしたりすることへの警告です。

九三(きゅうさん):

井(い)渫(さら)えども食(くら)われず。我(わ)が心(こころ)をして惻(いた)ましむ。用(もっ)て汲(く)む可(べ)し。王明(おうめい)ならば並(とも)に其(そ)の福(さいわい)を受(う)けん。

原文:井渫不食。為我心惻。可用汲。王明竝受其福。

書き下し文:井(い)渫(せつ)すれども食(くら)われず。我(わ)が心(こころ)をして惻(そく)せしむ。用(もっ)て汲(きゅう)す可(べ)し。王明(おうめい)ならば並(とも)に其(そ)の福(ふく)を受(う)けん。

現代語訳:井戸をきれいに渫(さら)ったのに、誰もその水を飲もうとしない。それはわたしの心を痛ませる。この水は汲んで用いることができるのに。王が賢明であれば、人々も共にその恩恵を受けることができるだろう。

ポイント解説:

せっかく井戸を清掃し、良い水が湧いているのに、誰もその価値を認めず、利用しようとしない。そのために心を痛めている(我が心をして惻ましむ)状況です。しかし、この水は十分に役立つものであり(用て汲む可し)、もし賢明な指導者(王明ならば)が現れ、その価値を人々に示し、正しく用いるならば、皆が共にその恩恵(其の福)を受けることができると示唆しています。良いものであっても、その価値が理解され、活用されてこそ意味があるのです。

六四(りくし):

井(い)甃(いしだたみ)す。咎(とが)なし。

原文:井甃。无咎。

書き下し文:井(い)甃(しゅう)す。咎(とが)なし。

現代語訳:井戸の内側をレンガや石で補強し、整備する。咎めはない。

ポイント解説:

井戸を丈夫にし、水質を保つために、内壁をレンガや石でしっかりと補強し、整備(甃す)している状態です。これは、既存の資源や制度を維持し、改善するための地道な努力であり、非常に良い行いです。このような堅実な努力は、何の咎めもなく、将来にわたって安定した恩恵をもたらすでしょう。基礎を固め、維持管理することの重要性を示しています。

九五(きゅうご):

井(い)冽(きよ)くして寒泉(かんせん)食(くら)わる。

原文:井冽寒泉食。

書き下し文:井(い)冽(きよ)くして寒泉(かんせん)食(くら)わる。

現代語訳:井戸は清冽で、その冷たく澄んだ泉の水は、人々に飲まれ、役立っている。

ポイント解説:

この卦の中心であり、最も理想的な状態です。井戸の水は清らかで冷たく(井冽くして寒泉)、多くの人々に飲まれ、その渇きを癒し、生命を養っています(食わる)。これは、徳が高く、清らかで、そして人々に惜しみなく恵みを与える指導者の姿、あるいは、その価値が広く認められ、多くの人々の役に立っている素晴らしい資源や才能の象徴です。最高の吉運を示しています。

上六(じょうりく):

井(い)收(おさ)めて幕(おお)うこと勿(なか)れ。孚(まこと)有(あ)りて元吉(げんきつ)。

原文:井收勿幕。有孚元吉。

書き下し文:井(い)收(しゅう)して幕(ばく)すること勿(なか)れ。孚(ふ)有(あ)りて元吉(げんきつ)。

現代語訳:井戸の水を汲み上げ、その恩恵を皆で分かち合い、決して井戸に蓋をして独り占めしてはならない。真心があれば、非常に素晴らしい吉である。

ポイント解説:

「井」の時の最終段階。井戸の水を皆で汲み上げ(井收めて)、その恵みを独占せず、覆い隠すことなく(幕うこと勿れ)、多くの人々と分かち合うことの重要性を示しています。このような誠実で分かち合いの心(孚有り)があれば、最高の吉運(元吉)がもたらされます。恵みは、分かち合うことでさらに大きな価値を生むのです。

【水風井(すいふうせい)の彖伝】〜全体像〜

原文 彖曰。巽乎水而上水、井。井養而不窮也。改邑不改井、乃以剛中也。汔至亦未繘井、未有功也。羸其瓶、是以凶也。

書き下し文 彖(たん)に曰(いわ)く、水(みず)に巽(い)りて水(みず)を上(あ)ぐるは、井(せい)なり。井(い)は養(やしな)いて窮(きわ)まらざるなり。邑(ゆう)を改(あらた)むるも井(い)を改(あらた)めずとは、乃(すなわち)剛中(ごうちゅう)なるを以(もっ)てなり。汔(ほと)んど至(いた)るも亦(ま)だ井(い)に繘(つるべなわをおろ)さずとは、未(いま)だ功(こう)有(あ)らざるなり。其(そ)の瓶(へい)を羸(やぶ)るは、是(ここ)を以(もっ)て凶(きょう)なるなり。

現代語訳 彖伝は言う。(下の巽の木が)水の中に入って水を汲み上げるのが、井戸である。井戸は、万物を養い、その恵みが尽きることはない。「村里の形が変わっても、井戸そのものは変わらない」とあるのは、すなわち(九二と九五の爻が)剛健中正の徳を備えているからである。「もう少しで水に届くというのに、まだ釣瓶の縄を井戸に下ろしきっていない」というのは、まだ功績が上がっていないということだ。「その瓶(水汲み用の器)を壊してしまう」というのは、だから凶なのである。

ポイント解説

「彖伝」は、井戸が「養いて窮まらざる」尽きることのない恵みの源泉であり、周りの状況(邑)が変わっても、それ自体は変わらない、と説きます。わたしたちも、このような自分自身の「心の井戸」を見出すことが、何よりも重要です。それは、あなたの変わることのない価値観、尽きることのない探求心、あるいは、どんな時もあなたを支えてくれる普遍的な真理かもしれません。流行や他人の評価に惑わされることなく、この自分だけの「変わらない井戸」に深く繋がり、そこから常に清らかな水を汲み上げる。それが、揺るぎない自己を確立する道です。

大象伝(たいしょうでん)– この卦の形から学ぶ、理想のあり方

原文(漢文):象曰。木上有水、井。君子以勞民勸相。

書き下し文:象(しょう)に曰(いわ)く、木(き)の上(うえ)に水(みず)有(あ)るは井(せい)なり。君子(くんし)以(もっ)て民(たみ)を勞(ねぎら)い相(あい)勸(すす)む。

現代語訳:象伝は言う。木(釣瓶)が水(井戸の中)に入って水を汲み上げるのが井の形である。君子(人格者)はこれに倣(なら)い、民の労苦をねぎらい、互いに助け合うことを奨励する。

ポイント解説:

釣瓶(木)を井戸(水)に入れて水を汲み上げるという、共同作業のイメージが「井」の象徴です(※伝統的な解釈では、水が上で木が下ですが、意味する本質は、生活に必要なものを得るための共同の営みです)。これを見た君子は、「民を勞い相勸む」、つまり、人々の労苦をねぎらい、感謝し、そして人々が互いに助け合い、協力し合うことを奨励します。井戸が共同体の共有財産であるように、社会全体の利益のために、皆で力を合わせ、支え合うことの重要性を教えています。

【むすび】

水風井の卦は、わたしたちの内に、あるいはわたしたちの周りにある、変わることのない「価値の源泉」に気づき、それを大切に育み、そして分かち合うことの尊さを教えてくれます。

- 1. あなたの「心の井戸」を掘り下げ、清らかに保とう: わたしたち一人ひとりの中にも、知識、経験、才能、そして愛情といった、汲めども尽きぬ「心の井戸」があります。「益々善成」のためには、まずこの内なる井戸の存在に気づき、それを深く掘り下げ、そして常に清らかに保つ(初六、九三の戒め)努力が必要です。日々の学びや内省を通して、あなたの心の井戸を、いつでも新鮮で豊かな水で満たしておきましょう。

- 2. 「瓶(かめ)を羸(やぶ)る」ことなかれ – 恵みを汲み取る「手段」と「最後の詰め」を大切に: 卦辞が警告するように、どんなに素晴らしい井戸(可能性やチャンス)があっても、それを汲み取るための適切な手段(瓶や縄)がなかったり、最後の最後で油断したりすれば、その恵みを手にすることはできません。わたしたちの道においても、目標達成のための具体的な方法を考え、準備し、そして最後まで気を抜かずに丁寧に取り組むこと。その地道な努力が、確かな成果へと繋がります。

- 3. 「井(い)冽(きよ)くして寒泉(かんせん)食(くら)わる」 – あなたの持つ最高のものを、惜しみなく分かち合おう: 九五の爻が示すように、わたしたちが自分自身の内なる井戸を清らかに保ち、そこから湧き出る最高の恵み(寒泉)を、惜しみなく周囲の人々と分かち合う時、わたしたち自身も、そして周りの人々もまた、共に豊かになり、喜びを享受できます。あなたの知識、才能、優しさ、笑顔…それらは全て、誰かの渇きを癒し、心を潤す、かけがえのない贈り物となるのです。

- 4. 「民(たみ)を勞(ねぎら)い相(あい)勸(すす)む」 – 共に支え合い、励まし合う、温かい共同体を築こう: 大象伝が教えるように、井戸が共同体の共有財産であるように、わたしたちもまた、多くの人々の支え合いと協力の中でこそ、より大きく、より確かなものとなります。日々の生活の中で、家族や友人、同僚の努力をねぎらい、互いに助け合い、励まし合う。その温かい心の交流が、わたしたちの社会全体を、より豊かで、より希望に満ちた場所へと変えていくのです。

水風井の時は、わたしたちが自分自身の内なる不変の価値に気づき、それを大切に育み、そして周囲と分かち合うことで、共に豊かになっていく、静かで、しかし確かな成長の時です。あなたの心の井戸から、清らかな智慧と愛情の水を汲み上げ、あなた自身と、あなたの周りの世界を、喜びと感謝で満たしていきましょう。