【易経】 第56卦「火山旅(かざんりょ)」– 旅路の仮住まいに心を定め、試練を越えて安住へ

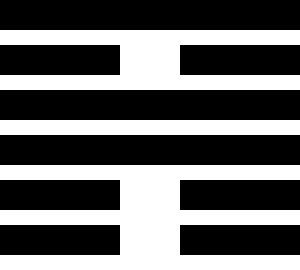

1. 卦象(かしょう): ䷷

2. 名称(めいしょう): 火山旅(かざんりょ)

3. 【この卦のメッセージ】

上卦(じょうか):離(り) – 火、麗(つく)、明知、太陽、旅先の灯火 *

下卦(かか):艮(ごん) – 山、止まる、篤実、静止、宿 *

全体のイメージ: どっしりと静かに止まる山(艮)の上に、明るく燃える火(離)がある。この「火山旅」の姿は、まるで旅人が、日の暮れた山道で、遠くに見える一軒の宿の灯火(火)を目指し、そこで一夜の宿(山)を求める様を象徴しています。「旅」という文字は、旗の下に多くの人々が集い、隊列を組んで移動する様子を表し、ここでは故郷を離れ、仮住まいをしながら目的地へと向かう「旅人」の境遇を示します。 山上の火は、遠くからはよく見えるものの、不安定で、風が吹けば消えてしまうかもしれません。また、山は一時的な休息の場ではあっても、永住の地ではありません。この卦は、わたしたちが慣れ親しんだ環境から離れ、不安定で見知らぬ状況の中に置かれた時、いかにして心を正しく保ち、慎重に行動し、そしてその経験から何を学ぶべきかを教えています。そこには、旅人ならではの孤独や不安、しかし同時に新しい出会いや発見への期待も込められています。

卦辞(かじ)– この卦全体のテーマ

原文(漢文):旅。小亨。旅貞吉。

書き下し文:旅(りょ)は小(すこ)しく亨(とお)る。旅(りょ)は貞(ただ)しければ吉(きち)。

現代語訳:旅(旅人の時)は、小さな願いであれば通る。旅にあっては、正しい道を守り続ければ吉である。

ポイント解説:

この卦辞は、「旅」の時が、大きな成功や安定を望むには難しいが(小しく亨る)、それでもなお、希望がないわけではないことを示しています。その鍵となるのが「旅貞吉」、つまり、旅人としての本分をわきまえ、謙虚で、誠実で、正しい道(貞)を固く守り続けるならば、困難な状況の中でも必ず良い結果(吉)を得られる、ということです。旅先では、自分の立場をわきまえ、現地の習慣や人々を尊重し、軽率な行動を慎む。その正しい「旅の心得」こそが、無事と幸運を招くのです。

爻辞(こうじ)– 各爻(こう)が示す変化の機微と物語

初六(しょりく):

旅(りょ)瑣瑣(ささ)たり。斯(こ)れ其(そ)の災(わざわい)を取(と)る所(ところ)なり。

原文:旅瑣瑣。斯其所取災。

書き下し文:旅(りょ)瑣瑣(ささ)たり。斯(こ)れ其(そ)の災(さい)を取(と)る所(ところ)なり。

現代語訳:旅人がこせこせと、つまらないことに心を奪われている。そのような態度は、自ら災いを招き寄せるもとである。

ポイント解説:

旅の始まり。まだ旅の心得もわきまえず、目先の些細なこと(瑣瑣)に心を奪われ、落ち着きなく、軽率な行動をとってしまいがちです。このような態度は、周囲の反感を買い、あるいは思わぬトラブルを引き起こし、自ら災いを招く(其の災を取る所)ことになります。旅先では、まず心を落ち着け、謙虚に、そして慎重に行動することの重要性を示しています。

六二(りくじ):

旅(りょ)にして次(やど)に即(つ)く。其(そ)の資(し)を懷(いだ)く。童僕(どうぼく)の貞(てい)を得(う)。

原文:旅即次。懷其資。得童僕貞。

書き下し文:旅(りょ)にして次(し)に即(つ)く。其(そ)の資(し)を懷(いだ)く。童僕(どうぼく)の貞(てい)を得(う)。

現代語訳:旅人がようやく宿屋にたどり着く。旅の資金を大切に懐に抱いている。そして、誠実な若い召使いの助けを得る。

ポイント解説:

旅の途中で、ようやく一息つける宿(次)にたどり着いた状況です。旅人は、大切な旅の資金(資)をしっかりと守り、そして偶然にも、誠実で信頼できる若い召使い(童僕の貞)の助けを得ることができました。これは、旅先での慎重な行動と、人を見る確かな目が、思わぬ幸運や助けを引き寄せることを示しています。ささやかながらも、心安らぐ吉運です。

九三(きゅうさん):

旅(りょ)にして其(そ)の次(やど)を焚(や)く。其(そ)の童僕(どうぼく)の貞(てい)を喪(うしな)う。厲(あやう)し。

原文:旅焚其次。喪其童僕貞。厲。

書き下し文:旅(りょ)にして其(そ)の次(し)を焚(や)く。其(そ)の童僕(どうぼく)の貞(てい)を喪(うしな)う。厲(あやう)し。

現代語訳:旅人が、その宿屋を自ら焼いてしまう。そして、信頼していた若い召使いの貞節をも失ってしまう。危険である。

ポイント解説:

この爻は、旅人が、自らの軽率で傲慢な行動(次を焚く)によって、ようやく得た安息の場所を失い、さらには信頼していた部下(童僕の貞)の心までをも失ってしまう、非常に危険な状況です。これは、旅先での一時的な成功や高揚感から、自己中心的で横柄な態度をとることの愚かさを警告しています。人間関係を破壊し、自らを孤立させる危険(厲し)を孕んでいます。

九四(きゅうし):

旅(りょ)にして処(ところ)に于(お)り。其(そ)の資斧(しふ)を得(う)。我(わ)が心(こころ)快(こころよ)からず。

原文:旅于處。得其資斧。我心不快。

書き下し文:旅(りょ)にして処(しょ)に于(おい)てす。其(そ)の資斧(しふ)を得(う)。我(わ)が心(こころ)快(かい)ならず。

現代語訳:旅の途中で、ある場所に落ち着く。そして、旅の資金と斧(生活の道具)を得る。しかし、わたしの心は晴れやかではない。

ポイント解説:

旅の途中で、一時的に落ち着ける場所(処)を見つけ、生活に必要な物資(資斧)も手に入れることができました。しかし、九四は陽爻でありながら陰位にあり、その才能を十分に発揮できる状況ではありません。そのため、物質的には安定しても、心の中では何か満たされない不快感(我が心快からず)を抱えています。これは、旅人が本来目指すべき場所や目的が他にあるにもかかわらず、一時的な安定に甘んじていることへの、内なる葛藤かもしれません。

六五(りくご):

雉(きじ)を射(い)て一矢(いっし)にして亡(うしな)う。終(つい)には以(もっ)て誉命(よめい)有り。

原文:射雉一矢亡。終以譽命。

書き下し文:雉(ち)を射(い)て一矢(いっし)にして亡(うしな)う。終(つい)には以(もっ)て誉命(よめい)有(あ)り。

現代語訳:雉(きじ)を射ようとして、一本の矢を失ってしまう(最初の試みは失敗する)。しかし、最終的にはそれによって名誉ある地位や命令を得る。

ポイント解説:

君主の位にありますが、柔順な陰爻です。最初の試み(雉を射る)は、矢を失うという形で失敗に終わるかもしれません。しかし、この失敗にめげず、誠実な態度で人々と交わり、徳を積み重ねていくならば、最終的にはその人柄や能力が認められ、名誉ある地位や重要な使命(誉命有り)を授かることになります。初期の小さな失敗に囚われず、長期的な視点で誠実に努力することの大切さを示しています。

上九(じょうきゅう):

鳥(とり)其(そ)の巣(す)を焚(や)かる。旅人(りょじん)先(さき)には笑(わら)い後(のち)には號啕(ごうとう)す。易(やすき)に牛(うし)を喪(うしな)う。凶(きょう)。

原文:鳥焚其巢。旅人先笑後號啕。喪牛于易。凶。

書き下し文:鳥(ちょう)其(そ)の巣(そう)を焚(や)かる。旅人(りょじん)先(さき)には笑(しょう)し後(のち)には號啕(ごうとう)す。易(い)に牛(ぎゅう)を喪(うしな)う。凶(きょう)。

現代語訳:鳥が自分の巣を焼かれてしまう。旅人は、最初は笑っていたが、後には大声で泣き叫ぶ。たやすいこと(油断)から大切な牛を失ってしまう。凶である。

ポイント解説:

「旅」の時の最終段階。ここまで順調に来た旅人が、最後の最後で油断し(易に牛を喪う)、全てを失ってしまう(鳥其の巣を焚かる)という、非常に厳しい結末です。最初は高慢であったり、状況を甘く見ていたりして笑っていた(先には笑い)かもしれませんが、その油断が大きな災いを招き、後には号泣する(後に號啕す)ことになるのです。どんなに順調な旅であっても、最後まで慎重さと謙虚さを失ってはならない、という強い警告です。

【火山旅(かざんりょ)の「彖伝」】

原文 彖曰。旅小亨。柔得中乎外、而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨、旅貞吉也。旅之時義大矣哉。

書き下し文 彖(たん)に曰(いわ)く、旅(りょ)は小(すこ)しく亨(とお)る。柔(じゅう)外(そと)に在(あ)りて中(ちゅう)を得(え)、而(しか)して剛(ごう)に順(したが)う。止(とど)まりて明(めい)に麗(つ)く。是(ここ)を以(もっ)て小(すこ)しく亨(とお)り、旅(りょ)は貞(てい)にして吉(きち)とは也(なり)。旅(りょ)の時義(じぎ)大(おおい)なるかな。

現代語訳 彖伝は言う。「旅は、小さな願いであれば通る」とある。(その理由はこうである。)柔順なもの(六五の陰爻)が、外卦の中心という適切な位置を得て、そして剛健なもの(下の九三、九四の陽爻)に素直に従っている。また、(下の艮の)静止の徳と、(上の離の)明知の徳が合わさっている。だからこそ、「小さな願いは通り、旅にあっては、正しい道を守ることで吉となる」のである。この「旅」の時の持つ意味や働きは、なんと偉大で重要であろうか。

「火山旅」の彖伝は、わたしたちが人生という「旅」の途上で、不安定な状況や見知らぬ環境に置かれた時に、どのようにして内なる平安を保ち、その経験を成長の糧としていくか、そのための心のあり方を教えてくれます。この「旅」の時の意味は、非常に「大きい」と結んでいます。なぜなら、慣れ親しんだものを手放し、不安定な状況に身を置くことでしか、わたしたちが得られない、かけがえのない学びや成長があるからです。旅は、わたしたちを謙虚にし、適応力を鍛え、そして本当に大切なものは何かを教えてくれます。わたしたちも、人生における変化や、新しい環境への挑戦といった「旅」の時を、単なる困難としてではなく、自分自身の器を大きくし、魂を磨くための、最高の機会として、勇気をもって受け入れていきましょう。

大象伝(たいしょうでん)– この卦の形から学ぶ、理想のあり方

原文(漢文):象曰。山上有火、旅。君子以明愼用刑、而不留獄。

書き下し文: 象(しょう)に曰(いわ)く、山(やま)の上(うえ)に火(ひ)有(あ)るは旅(りょ)なり。君子(くんし)以(もっ)て刑(けい)を用(もち)うるに明愼(めいしん)にして、獄(ごく)を留(とど)めず。

現代語訳:象伝は言う。山の上に火が燃えているのが旅の形である(火は一箇所に留まらず、次々と燃え移っていく)。君子(人格者)はこれに倣(なら)い、刑罰を用いる際には、明るく明らかで慎重であり、そして獄訟(訴訟)を長引かせないようにする。

ポイント解説:

山の上で燃える火は、遠くからはよく見えますが、一箇所に定住することなく、燃え尽きれば次の場所へと移っていきます。これが「旅」の不安定さと仮住まいの象徴です。これを見た君子は、「刑を用うるに明愼にして、獄を留めず」、つまり、法や罰を適用する際には、その判断基準を明確にし(明)、極めて慎重に(愼)行い、そして問題をいたずらに長引かせず(獄を留めず)、速やかに解決することの重要性を学びます。これは、旅先という不安定な状況においては、公正かつ迅速な判断と処理が、無用な混乱や争いを避けるために不可欠であることを示しています。

【むすび】

火山旅の卦は、わたしたちが人生という「旅」の途上で、慣れない環境や不安定な状況に置かれた時に、いかにして心を正しく保ち、賢明に行動し、そしてその経験を通して成長していくかという、実践的で深い智慧を授けてくれます。

- 1. 「旅(りょ)は貞(ただ)しければ吉(きち)」 – どんな場所でも、あなたの「誠実さ」こそが最高の道しるべ: わたしたちが新しい環境に身を置いたり、人生の転換期を迎えたりする「旅」の時、最も大切なのは、卦辞が教えるように、自分自身の内なる「正しさ(貞)」、つまり誠実さ、謙虚さ、そして他者への敬意を失わないことです。その変わらぬ誠実な心が、見知らぬ場所でも信頼を築き、困難を乗り越える力を与え、そして最終的には良い結果(吉)へと導いてくれる、最高の道しるべとなるでしょう。

- 2. 「明愼(めいしん)にして刑(けい)を用(もち)い、獄(ごく)を留(とど)めず」 – 判断は公正に、行動は慎重かつ迅速に: 大象伝が示すように、旅先のような不安定な状況では、物事を曖昧なままにしたり、問題を長引かせたりすることは避けるべきです。わたしたちも、日々の生活の中で判断を求められる場面では、状況を明らかにし(明)、慎重に(愼)考え、そして一度決断したならば、公正かつ迅速に(獄を留めず)行動に移す。その明晰さと決断力が、わたしたちを不要な混乱から守り、道をスムーズにしてくれます。

- 3. 「童僕(どうぼく)の貞(てい)を得(う)」 – 小さな出会いの中にも、誠実な助け手を見出す眼を養おう: 六二の爻が教えるように、旅の途中では、予期せぬところで誠実な助け手(童僕の貞)との出会いがあるかもしれません。わたしたちも、日々の生活の中で、肩書や外見にとらわれず、相手の誠実さや真心を見抜く眼を養い、そのような人々との繋がりを大切にすることで、思わぬサポートや新しい可能性が開かれることがあります。わたしたちの旅路は、多くの良き縁によって支えられているのです。

- 4. 「其(そ)の資斧(しふ)を得(う)るも、我(わ)が心(こころ)快(こころよ)からず」 – 一時的な安定に甘んじず、真の「心の故郷」を目指し続けよう: 九四の爻が示唆するように、旅の途中で一時的な安定や物質的な恵みを得たとしても、もしそれが自分の魂が本当に求めているものでなければ、心からの満足感は得られないかもしれません。

善く生きることは、常に自分自身の内なる声に耳を澄ませ、たとえ困難であっても、本当に心が喜ぶ、自分らしい生き方(心の故郷)を目指し続ける、勇気ある旅でもあるのです。

火山旅の時は、わたしたちの適応能力、人間性、そして内なる誠実さが試される時です。しかし、この卦は同時に、どんな状況にあっても、正しい心と賢明な行動を忘れなければ、必ず道は開け、その経験を通してわたしたちは人間としてより深く成長し、「日々新たに、益々よくなる」ことができるのだと、温かく、そして力強く教えてくれているのです。