【易経】 第60卦「水沢節(すいたくせつ)」– 限りを知り節度を守る、賢明な制限が育む自由

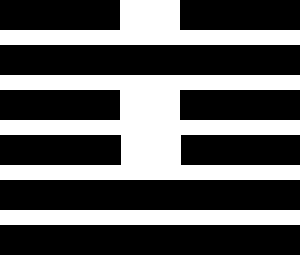

1. 卦象(かしょう): ䷻

2. 名称(めいしょう): 水沢節(すいたくせつ)

3. 【この卦のメッセージ】

上卦(じょうか):坎(かん) – 水、険難、陥る、悩み、制限する力 *

下卦(かか):兌(だ) – 沢、喜び、悦楽、少女、溢れるもの *

全体のイメージ: 下にある喜びと潤いに満ちた沢(兌)の水が、溢れ出そうとするのを、上にある険しい水(坎、ここでは堤防や堰としての役割)が、その流れを適切に区切り、制限している。この「水沢節」の姿は、まるで竹の「節(ふし)」が、竹の成長に一定の区切りを与え、それによって竹全体の強さとしなやかさを生み出すように、あるいは、湖や沼が堤によってその水量を保ち、周囲に安定した恵みを与えるように、物事における適切な「限り」や「節度」の重要性を象徴しています。「節」という文字は、竹の節や、季節の変わり目、あるいは礼儀作法における区切りを意味します。 この卦は、無限に広がりがちな欲望やエネルギーに対して、賢明な制限やルールを設けることで、かえって物事が長続きし、安定し、そしてその範囲の中で真の自由や喜びが見出されることを教えています。それは、決して窮屈な束縛ではなく、むしろ持続可能な発展と調和のための、建設的な「区切り」なのです。

卦辞(かじ)– この卦全体のテーマ

1. 原文(漢文):節。亨。苦節不可貞。

2. 書き下し文: 節(せつ)は亨(とお)る。苦節(くせつ)は貞(てい)にす可(べか)らず。

3. 現代語訳: 節(物事に適切な限りを設けること)は、(その限り方が適切であれば)願いは通る。しかし、あまりに厳しすぎる節度(苦節)は、長く続けることはできないし、固く守り通すべきではない。

4. ポイント解説:

この卦辞は、「節」すなわち適切な制限や節度が、基本的には物事をスムーズに進展させ、成功(亨る)をもたらすことを肯定しています。しかし、その直後に続く「苦節は貞にす可らず」という言葉は、極めて重要な警告です。「苦節」とは、あまりにも厳しすぎたり、不自然であったり、実行不可能なほどの苦痛を伴う制限のこと。そのような無理な節度は、結局長続きせず、かえって心身を損なったり、反発を招いたりするため、固く守り通すべきではない(貞にす可らず)と教えています。つまり、節度は大切だが、それは常に現実的で、持続可能で、そして人間的なものでなければならない、というバランス感覚の重要性を示しています。

爻辞(こうじ)– 各爻(こう)が示す変化の機微と物語

初九(しょきゅう):

戸庭(こてい)を出(い)でず。咎(とが)なし。

1. 原文:不出戶庭。无咎。

2. 書き下し文:戸庭(こてい)を出(い)でず。咎(とが)なし。

3. 現代語訳:家の戸や庭から外へ出ない(行動を慎む)。そうすれば咎めはない。

4. ポイント解説:

「節」の始まり。まだ状況が不確かで、外に出るべき時ではないことを示しています。自分の家の戸や庭(戸庭)から出ないように、行動範囲を限定し、軽率な行動を慎むことが求められます。このように、状況に応じて自ら行動を制限することは、無用な災いを避け、咎めなく過ごすための賢明な選択です。

九二(きゅうじ):

門庭(もんてい)を出(い)でず。凶(きょう)。

1. 原文:不出門庭。凶。

2. 書き下し文:門庭(もんてい)を出(い)でず。凶(きょう)。

3. 現代語訳:家の門や庭から外へ出ない(行動すべき時に行動しない)。これでは凶である。

4. ポイント解説:

初九とは対照的に、この爻は、行動すべき時(例えば、下の兌の喜びが満ち、外へ向かうべき時)であるにもかかわらず、過度に自己を制限し、家の門や庭(門庭)から一歩も出ようとしない状態を示しています。適切な時に適切な行動を取らないことは、チャンスを逃し、停滞を招き、結局は悪い結果(凶)をもたらします。節度も、時と場合によっては、積極的な行動を妨げる障害となり得るのです。

六三(りくさん):

節(せつ)せざるが若(ごと)ければ、則(すなわち)嗟(なげ)くが若(ごと)し。咎(とが)なし。

1. 原文:不節若、則嗟若。无咎。

2. 書き下し文:節(せっ)せざるが若(ごと)ければ、則(すなわち)嗟(さ)するが若(ごと)し。咎(とが)なし。

3. 現代語訳:節度を守らないでいると、やがて嘆き悲しむことになるだろう。(しかし、その嘆きによって節度を思い出すならば)咎めはない。

4. ポイント解説:

この爻は、節度を忘れて欲望のままに行動したり、無計画に物事を進めたりすること(節せざるが若ければ)への警告です。そのような態度は、必ず後で後悔や嘆き(嗟くが若し)を生みます。しかし、もしその嘆きや失敗をきっかけとして、節度の大切さを思い出し、自らを戒めることができるならば、大きな咎めには至りません。失敗から学び、軌道修正することの重要性を示しています。

六四(りくし):

節(せつ)に安(やす)んず。亨(とお)る。

1. 原文:安節。亨。

2. 書き下し文:節(せつ)に安(あん)ず。亨(とお)る。

3. 現代語訳:無理のない、自然な節度を保ち、それに安んじている。願いは通る。

4. ポイント解説:

この爻は、非常に理想的な「節」のあり方を示しています。それは、自分にとって無理がなく、自然で、そして心から納得できるような節度(安節)を保ち、その中で満ち足りて暮らしている状態です。このような自然体の節度は、心を安定させ、物事をスムーズに進展させ、願いを成就(亨る)させます。自分に合った、心地よい「限り」を見つけることの価値です。

九五(きゅうご):

節(せつ)を甘(あま)んず。吉(きち)。往(ゆ)けば尚(たっと)ばるること有(あ)り。

1. 原文:甘節。吉。往有尚。

2. 書き下し文:節(せつ)を甘(かん)ず。吉(きち)。往(ゆ)けば尚(しょう)ある。

3. 現代語訳:節度を守ることを、むしろ喜びとする。吉である。そのようにして進んでいけば、尊敬されることがあるだろう。

4. ポイント解説:

君主の位にあり、節度を守ることを、決して窮屈な束縛とは考えず、むしろそれを自ら進んで受け入れ、楽しんでいる(節を甘んず)境地です。このような、節度の中に喜びと価値を見出す高い精神性は、大きな吉(吉)をもたらし、その徳は周囲からも尊敬され、称賛される(往けば尚ばるること有り)でしょう。義務感ではなく、喜びをもって節度を実践する、理想的なリーダーの姿です。

上六(じょうりく):

苦節(くせつ)。貞(てい)なりと雖(いえど)も凶(きょう)。悔(くい)亡(ほろ)ぶ。

1. 原文:苦節。貞凶。悔亡。

2. 書き下し文:苦節(くせつ)。貞(てい)なりと雖(いえど)も凶(きょう)。悔(くい)亡(ほろ)ぶ。

3. 現代語訳:あまりに厳しすぎる節度。正しい道を守ろうとしても、結果は凶である。(しかし、その過ちに気づき改めれば)後悔は消え去る。

4. ポイント解説:

「節」の時の最終段階ですが、ここでは節度が行き過ぎて、あまりにも厳しく、苦痛を伴うもの(苦節)となってしまっています。たとえ正しい道(貞)を守ろうとする意志があっても、その方法が現実離れしていたり、あまりにも自分や他者を追い詰めるものであったりすれば、結局は凶運を招きます。しかし、「悔亡ぶ」とあるのは、その行き過ぎた節度の過ちに気づき、それを改めるならば、これまでの後悔は消え去り、新たな道が開けるという希望も示唆しています。節度もまた、中庸が大切なのです。

【水沢節(すいたくせつ)の彖伝】〜全体像〜

原文 彖曰。節亨。剛柔分而剛得中。苦節不可貞、其道窮也。說以行險。當位以節。中正以通。天地節而四時成。君子以節、制度不傷財、不害民。

書き下し文 彖(たん)に曰(いわ)く、節(せつ)は亨(とお)る。剛柔(ごうじゅう)分(わか)れて剛(ごう)中(ちゅう)を得(う)。苦節(くせつ)は貞(てい)にす可(べか)からずとは、其(そ)の道(みち)窮(きわ)まればなり。説(よろこ)びて以(もっ)て險(けん)を行(ゆ)く。位(くらい)に當(あた)りて以て節(せっ)す。中正(ちゅうせい)にして以て通(つう)ず。天地(てんち)節(せっ)して四時(しいじ)成(な)る。君子(くんし)以て節し、度(ど)を制(せい)して財(ざい)を傷(そこな)わず、民(たみ)を害(がい)せず。

現代語訳 彖伝は言う。「節は願いが通る」とある。(その理由はこうである。)剛(陽爻)と柔(陰爻)が適切に分かれており、剛健なもの(九二と九五の陽爻)が中心の徳を得ているからである。「あまりに厳しすぎる節度は、固く守り通すべきではない」というのは、そのような道は行き詰まってしまうからだ。(下の兌の)喜悦の心をもって、(上の坎の)険しい困難を行く。それぞれの爻がその位にふさわしく節度を保っている。そして(中心となる九五が)中正の徳を備えているからこそ、願いは通じるのである。天地でさえも節度があるからこそ、春夏秋冬の四季は正しく巡り、完成する。君子(人格者)もこれに倣い、節度をもって制度を定め、それによって財産を損なうことなく、民を害することもないのである。

ポイント解説

「彖伝」は、適切な節度(節)が、願いの成就(亨)をもたらすと断言します。それは、明確な「限り」を設けることで、わたしたちのエネルギーが無駄に拡散するのを防ぎ、本当に大切なことへと集中させることができるからです。それはまるで、川が堤防によってその流れを定められ、力強く海へと注ぐようなもの。

この世界の最も偉大な手本である「天地」でさえも、「節度」によって成り立っていると説いています。夏至を過ぎれば日は短くなり、冬至を過ぎれば日は長くなる。その絶妙な「節」があるからこそ、春夏秋冬の四季は巡り、万物は生成発展を続けることができます。

自分自身に賢明な「節」――例えば、時間の使い方、お金の使い方、人間関係の境界線――を設けることが、あなたの力を最も効果的に発揮させ、目標達成へと導いてくれるのです。

大象伝(たいしょうでん)– この卦の形から学ぶ、理想のあり方

1. 原文(漢文):象曰。澤上有水、節。君子以制數度、議德行。

2. 書き下し文:象(しょう)に曰(いわ)く、澤(さわ)の上(うえ)に水(みず)有(あ)るは節(せつ)なり。君子(くんし)以(もっ)て數度(すうど)を制(せい)し、德行(とくこう)を議(ぎ)す。

3. 現代語訳: 象伝は言う。沢の上に水があり、その水量が限られているのが節の形である。君子(人格者)はこれに倣(なら)い、数量や基準(數度)を定め、徳に基づいた正しい行い(德行)とは何かを議論し、明らかにする。

4. ポイント解説:

沢(兌)の上に水(坎)がある。沢には水を溜められる限界があり、その限界を超えれば溢れ出てしまう。これが「節」の象徴です。これを見た君子は、「數度を制し」、つまり、物事の数量的な基準や限度を明確に定め、無駄や過剰を防ぎます。そして、「德行を議す」、つまり、何が道徳的に正しい行いであり、どのような行動が社会や個人の調和にとって適切であるかを、深く議論し、明らかにしていくのです。これは、社会的なルールや個人の行動規範を、賢明に設定し、守っていくことの重要性を示しています。

【むすび】

水沢節の卦は、わたしたちが無限の可能性と欲望の中で、いかにして「賢明な限り」を見出し、それによって真の自由と持続可能な成長、そして心の調和を育んでいくかという、深い智慧を授けてくれます。

- 1. あなたの人生の「節(ふし)」を見つけ、感謝しよう – 区切りがあるからこそ、力強く伸びる: 竹が節を持つことで、風雪に耐え、天高く伸びていくように、わたしたちの人生にも、適切な「区切り(節)」が必要です。それは、一日の終わりの休息かもしれませんし、仕事のプロジェクトの節目、あるいは人間関係における適切な距離感かもしれません。これらの「節」があるからこそ、わたしたちはエネルギーを再充電し、方向性を見直し、そしてまた新たな成長へと向かうことができるのです。あなたの人生の「節」に意識を向け、その存在に感謝してみませんか。

- 2. 「苦節(くせつ)は貞(てい)にす可(べか)らず」 – あなたの「節度」は、心を苦しめていませんか?: 卦辞が警告するように、どんなに正しい目的のためであっても、あまりにも厳しすぎる制限や、自分らしさを押し殺すような我慢(苦節)は、長続きしませんし、かえって心身を損ねてしまいます。節度とは、決して苦行ではありません。あなた自身が心から納得し、喜びとまではいかなくとも、少なくとも安らぎを感じられるような、賢明で、持続可能な「心地よい限り」を見つけ出すことが大切です。

- 3. 「數度(すうど)を制(せい)し、德行(とくこう)を議(ぎ)す」 – あなたの人生に、賢明なルールと美しい習慣をデザインしよう: 大象伝が教えるように、わたしたちも自分自身の人生において、何にどれだけの時間やエネルギーを使い、何を優先し、そしてどのような行動を善しとするかという「基準(數度)」を意識的に設定し、そして「徳に基づいた行い(德行)」とは何かを常に自分自身に問いかけ、それを実践していくことが、質の高みへと繋がります。それは、自分自身でデザインする、より豊かで自由な人生のための、美しいルール作りです。

- 4. 「節(せつ)を甘(あま)んず」 – 節度の中にこそ、真の喜びと自由を見出す達人へ: 九五の爻が示すように、節度を守ることを、窮屈な束縛ではなく、むしろ「心地よい秩序」や「内なる自由の源泉」として、積極的に楽しむ(節を甘んず)境地を目指してみませんか。暴飲暴食をしないからこそ味わえる健康の喜び、無駄遣いをしないからこそ得られる精神的な余裕、言葉を慎むからこそ深まる人間関係の信頼…。節度の中にこそ、わたしたちの人生を真に豊かにする「益々善成」の喜びが隠されているのかもしれません。

水沢節の時は、わたしたちが自分自身の欲望やエネルギーと賢明に向き合い、適切な「限り」を知り、そしてその中でこそ得られる真の自由と持続可能な成長を学ぶ、かけがえのない機会です。この卦の智慧を胸に、わたしたちもまた、人生という美しい竹のように、しなやかな「節」を育みながら、天に向かって健やかに、そして力強く「日々新たに、益々よくなる」道を歩んでいきましょう。