【易経】 第63卦「水火既済(すいかきせい)」– 完成の頂点に立ち、次なる変化に備える智慧

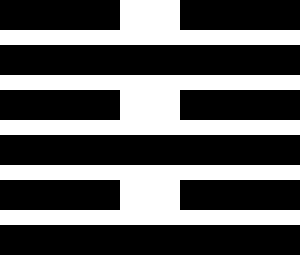

1. 卦象(かしょう): ䷾

2. 名称(めいしょう): 水火既済(すいかきせい)

3. 【この卦のメッセージ】 *

上卦(じょうか):坎(かん) – 水、険難、陥る、悩み、完成後の危険

下卦(かか):離(り) – 火、麗(つく)、明知、太陽、文明

全体のイメージ: 下にある明るく燃える火(離)の上に、水(坎)が位置し、火が水を温め、水が火の勢いを適切に保つ。この「水火既済」の姿は、まるで鍋の水が火によってちょうど良く煮え、調理が完成したように、あるいは、全ての物事がそのあるべき場所に収まり、完全な調和と秩序が達成された状態を象徴しています。「既済」とは、「既に済(な)る」「すでに渡り終えた」という意味で、物事が一つの完成形に至ったことを示します。 この卦は、六つの爻全てが「正位」(陽爻が陽の位置に、陰爻が陰の位置にある)にあり、易経の中でも最も整った、完璧な形とされています。そこには、達成感と安定、そして秩序の美しさがあります。しかし、易経の思想の根底には常に「変化」があります。完璧な状態とは、裏を返せば、これ以上良くなりようがなく、次に来るのは「乱れ」や「衰退」の兆しである、という厳しい現実も示唆しているのです。

卦辞(かじ)– この卦全体のテーマ

1. 原文(漢文):既濟。亨小。利貞。初吉終亂。

書き下し文: 既濟(きせい)は小(すこ)しく亨(とお)る。貞(ただ)しきに利(よろ)し。初(はじめ)は吉(きち)にして終(おわり)は乱(みだ)る。

現代語訳:既済(物事が完成した時)は、小さな願いであれば通る。正しい道を守ることが大切である。初めは吉であるが、終わりには乱れる可能性がある。

ポイント解説:この卦辞は、「既済」という完成の時が、一見すると非常に良い状態(亨る)であるものの、それはあくまで「小しく」、つまり限定的な成功や、現状維持に努める中での小さな進展であることを示唆しています。そして、「貞しきに利し」と、この完成した状態を維持するためには、正しい道を守り続けることが不可欠であると説きます。最も重要な警告は、「初吉終亂」です。始まりは吉であっても、その完成に安住し、油断すれば、必ずや終わりには秩序が乱れ、困難が生じるという、厳しい戒めの言葉です。完成は、新たな始まりへの警戒と準備を促すサインなのです。

爻辞(こうじ)– 各爻(こう)が示す変化の機微と物語

初九(しょきゅう):

其(そ)の輪(わ)を曳(ひ)き、其(そ)の尾(お)を濡(ぬ)らす。咎(とが)なし。

原文:曳其輪、濡其尾。无咎。

書き下し文:其(そ)の輪(りん)を曳(ひ)き、其(そ)の尾(び)を濡(ぬ)らす。咎(とが)なし。

現代語訳:車の輪を引きずり、狐が川を渡り終える際に尾を濡らすように、慎重に行動する。そうすれば咎めはない。

ポイント解説:

「既済」の始まり。物事は既に完成していますが、まだ油断はできません。車の輪を引きずるように、あるいは狐が川を渡り終える最後の瞬間まで尾を濡らさないように慎重であるように(ここでは濡らしてしまうが、それでも慎重さの比喩)、最後まで気を抜かず、慎重に行動することの重要性を示しています。そうすれば、大きな過ち(咎なし)を犯すことはありません。

六二(りくじ):

婦(ふ)其(そ)の茀(ふつ)を喪(うしな)う。逐(お)うこと勿(なか)れ、七日(なぬか)にして得(う)。

原文:婦喪其茀。勿逐、七日得。

書き下し文:婦(ふ)其(そ)の茀(ふつ)を喪(うしな)う。逐(お)うこと勿(なか)れ、七日(しちじつ)にして得(う)。

現代語訳:婦人が頭飾りを失くしてしまう。しかし、無理に追いかけることはない、七日(一定期間)もすれば自然と見つかるだろう。

ポイント解説:

完成した状態の中での、小さな損失やトラブルを示します。婦人が大切な頭飾り(茀)を失くすように、何か大切なものを一時的に見失うことがあるかもしれません。しかし、この爻は中正の徳を備えているため、焦って探し回ったり、無理に取り返そうとしたりせず(逐うこと勿れ)、自然の成り行きに任せていれば、やがて必ず回復したり、戻ってきたりする(七日にして得)と教えています。些細なことに心を乱されず、落ち着いて対処することの重要性です。

九三(きゅうさん):

高宗(こうそう)鬼方(きほう)を伐(う)ち、三年(さんねん)にして之(これ)に克(か)つ。小人(しょうじん)は用(もち)うる勿(なか)れ。

原文:高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。

書き下し文:高宗(こうそう)鬼方(きほう)を伐(う)ち、三年(さんねん)にして之(これ)に克(か)つ。小人(しょうじん)は用(もち)うる勿(なか)れ。

現代語訳:殷の高宗が、未開の地である鬼方を征伐し、三年もの長い年月をかけてようやく勝利した。このような困難な事業には、徳の低い小人物を登用してはならない。

ポイント解説:

「既済」の完成を維持するためには、時に大きな困難や長期にわたる努力が必要となることを示しています。殷の高宗が鬼方を平定するのに三年もかかったように、平和や秩序を維持するためには、粘り強い努力と、多大なエネルギーが求められます。そして、このような重要な事業においては、能力も徳もない小人物(小人)を安易に用いてはならない(用うる勿れ)という、人材登用の重要性をも警告しています。

六四(りくし):

繻(ぬれぎぬ)にも衣袽(いじょ)有り。終日(しゅうじつ)戒(いまし)む。

原文:繻有衣袽。終日戒。

書き下し文:繻(じゅ)にも衣袽(いじょ)有(あ)り。終日(しゅうじつ)戒(かい)す。

現代語訳:美しい絹織物(の衣服)にも、(万一の備えとして)ぼろ布を用意しておく。一日中、警戒を怠らない。

ポイント解説:

この爻は、「既済」という完成された状況の中にあっても、常に不測の事態に備え、警戒心を怠らないことの重要性を、非常に具体的に教えています。どんなに立派な衣服(繻)を着ていても、その下にぼろ布(衣袽)を忍ばせておくように、順調な時にも、常に最悪の事態を想定し、その備えをしておく。そして、一日中(終日)その警戒心を解かない(戒む)。この慎重さこそが、完成を持続させる秘訣です。

九五(きゅうご):

東鄰(とうりん)の牛(うし)を殺(ころ)すは、西鄰(せいりん)の禴祭(やくさい)の、實(じつ)に其(そ)の福(さいわい)を受(う)くるに如(し)かず。**

原文:東鄰殺牛、不如西鄰之禴祭、實受其福。

書き下し文:東鄰(とうりん)の牛(ぎゅう)を殺(さつ)するは、西鄰(せいりん)の禴祭(やくさい)の、實(じつ)に其(そ)の福(ふく)を受(う)くるに如(し)かず。

現代語訳:東の隣人が牛を屠(ほふ)って盛大な祭祀を行うよりも、西の隣人が質素な夏の祭祀(禴祭)を行う方が、かえって実質的な福を受ける。

ポイント解説:

君主の位にあり、「既済」の時を主導する立場です。この爻は、祭祀(感謝や祈りの行為)において、大切なのは外見の豪華さや規模(東鄰の牛を殺す)ではなく、そこに込められた真心や誠実さ(西鄰の禴祭)であることを教えています。質素であっても、心からの感謝と敬虔な気持ちが伴っていれば、それこそが真の福(實に其の福を受くる)を招くのです。形式よりも、内なる誠意を重んじるべき時です。

上六(じょうりく):

其(そ)の首(こうべ)を濡(ぬ)らす。厲(あやう)し。

原文:濡其首。厲。

書き下し文:其(そ)の首(こうべ)を濡(ぬ)らす。厲(あやう)し。

現代語訳:(川を渡り終えたのに、さらに進もうとして)その頭まで水に濡らしてしまう。危険である。

ポイント解説:

「既済」の時の最終段階。すでに物事は完成し、川を渡り終えたにもかかわらず、その成功に満足できず、あるいは油断して、さらに深みにはまろうとする(其の首を濡らす)危険な状態です。これは、完成した状態を維持することの難しさ、そして成功の後にこそ慎重さが必要であることを警告しています。度を越した行動や、油断は、せっかくの完成を台無しにしてしまう危険(厲し)を孕んでいます。

【水火既済(すいかきせい)の「彖伝」】

原文 彖曰。既濟亨、小者亨也。利貞。剛柔正而位當也。初吉、柔得中也。終止則亂、其道窮也。

書き下し文 彖(たん)に曰(いわ)く、既濟(きせい)は亨(とお)る、小(しょう)なる者(もの)の亨(とお)るなり。貞(てい)に利(よろ)しとは、剛柔(ごうじゅう)正(ただ)しくして位(くらい)當(あた)ればなり。初(はじ)めは吉(きち)とは、柔(じゅう)中(ちゅう)を得(う)ればなり。終(おわり)に止(とど)まれば則(すなわち)乱(みだ)るるとは、其(そ)の道(みち)窮(きわ)まればなり。

現代語訳 彖伝は言う。「既済は願いが通る」とあるのは、小さな事柄が通るということである。「正しい道を守ることが大切である」というのは、剛(陽爻)と柔(陰爻)がそれぞれ正しく、そのいるべき位に当たっているからである。「初めは吉である」というのは、柔順なもの(六二の爻)が中心の徳を得ているからである。「最後に(進むことを)止めれば、すなわち乱れる」というのは、その(完成した)道は、すでに行き着くところまで行ってしまっているからである。

ポイント解説「既済」の時は、あなたのこれまでの努力が実を結んだ、祝福されるべき瞬間です。まずは、その達成感を、そしてそこに至るまでの道のりを支えてくれた全てのものへの感謝を、心ゆくまで味わいましょう。しかし「彖伝」は、完成という完璧な状態は、それ自体が不安定であり、ほんの少しの油断や気の緩みから、すぐに「乱れ」へと転じてしまう危険性を、厳しく警告しています。一つの成功に安住し、慢心することで完成するのではありません。むしろ、物事が最も順調な時にこそ、最大の慎重さと、繊細な注意力をもって、その状態を維持する努力を続けること。その謙虚な姿勢が、成功をより長く、確かなものにしてくれるのです。

大象伝(たいしょうでん)– この卦の形から学ぶ、理想のあり方

原文(漢文):象曰。水在火上、既濟。君子以思患而豫防之。

書き下し文:象(しょう)に曰(いわ)く、水(みず)火(ひ)の上(うえ)に在(あ)るは既濟(きせい)なり。君子(くんし)以(もっ)て患(うれい)を思(おも)いて之(これ)を豫(あらかじ)め防(ふせ)ぐ。

現代語訳:象伝は言う。水が火の上にあり、互いにその役割を果たし終え、安定しているのが既済の形である。君子(人格者)はこれに倣(なら)い、常に将来起こりうる患(うれい)を予測し、それを未然に防ぐための準備をする。

ポイント解説:

火の上に水があり、水は火によって温められ、火は水によってその勢いを保つという、完璧なバランスと完成の状態が「既済」の象徴です。これを見た君子は、「患を思いて之を豫め防ぐ」、つまり、物事が完成し、順調である時にこそ、決して油断することなく、将来起こりうるかもしれない困難や問題(患)を常に意識し、それに対する備えを事前に行う(豫め防ぐ)ことの重要性を学びます。これこそが、完成した状態をできるだけ長く維持し、次なる乱れに賢明に対処するための、最も大切な心構えです。

【むすび】

水火既済の卦は、わたしたちが目標を達成し、「完成」という輝かしい瞬間を迎えた時に、その喜びをいかにして持続させ、そして次なる「乱れ」や「新しい始まり」に賢明に備えていくかという、成熟した智慧を授けてくれます。

- 1. 「初(はじめ)は吉(きち)にして終(おわり)は乱(みだ)る」 – 完成の喜びに安住せず、常に次への備えを: わたしたちが何かを成し遂げた時、その達成感に浸ることは素晴らしいことです。しかし、水火既済は、その「完成」が永遠ではないことを、厳しくも優しく教えてくれます。日々新たによくなるという道は、一つの完成に安住することなく、常に次なる変化を予測し、それに備え、そして新たな成長へと繋げていく、終わりのない旅なのです。成功の時こそ、気を引き締め、次への準備を始める。その意識が大切です。

- 2. 「患(うれい)を思(おも)いて之(これ)を豫(あらかじ)め防(ふせ)ぐ」 – あなたの人生に、「賢明な用心深さ」というお守りを: 大象伝が示すように、真の賢者は、順調な時にこそ、将来のリスクや課題を冷静に見据え、それに対する備えを怠りません。わたしたちも、日々の生活の中で、健康管理、学びの継続、人間関係のメンテナンス、あるいは精神的なバランスの維持といった、「転ばぬ先の杖」を意識することで、予期せぬ困難にもしなやかに対応し、歩みを安定させることができるでしょう。

- 3. 「東鄰(とうりん)の牛(うし)を殺(ころ)すは、西鄰(せいりん)の禴祭(やくさい)に如(し)かず」 – 真心と本質を重んじ、見せかけの豊かさに惑わされない: 九五の爻が教えるように、外見的な華やかさや量ではなく、その「質」と「真心」を目指すことが大切です。たとえ小さな行いや質素な生活であっても、そこに心からの誠実さや感謝、そして本質を見つめる眼差しがあれば、それはどんなに豪華なものよりも、わたしたちの人生を真に豊かにし、幸福をもたらしてくれるでしょう。

- 4. 「其(そ)の首(こうべ)を濡(ぬ)らす」ことなかれ – 成功の余韻に浸りつつも、次の潮時を見極める: 上六の爻が警告するように、完成したからといって、いつまでもその状態に固執したり、過去の栄光に浸り続けたりするのは危険です。わたしたちの人生も、自然界と同じように、常に変化し、循環しています。その変化の流れを敏感に感じ取り、一つのサイクルの終わりを潔く受け入れ、そしてまた新しいサイクルへと、新鮮な気持ちで踏み出していく、そのしなやかな適応力の中にも道があるのです。

水火既済の時は、わたしたちの努力が結実し、一つの「完成」という美しい調和を味わうことができる、素晴らしい瞬間です。しかし、それは同時に、新たな始まりへの準備期間であり、わたしたちの賢明さと持続力が試される時でもあります。この卦の智慧を胸に、わたしたちもまた、達成の喜びに感謝しつつも、決して油断することなく、常に未来を見据え、そして内なる誠実さを灯し続けることで、人生という名の川を、より深く、より豊かに「日々新たに、益々よくなる」流れへと導いていきましょう。