【易経】 第41卦「山沢損(さんたくそん)」– 余分を減らし本質を輝かす、手放す智慧

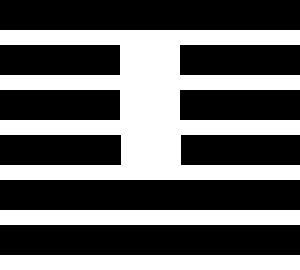

1. 卦象(かしょう): ䷨

2. 名称(めいしょう): 山沢損(さんたくそん)

3.【この卦のメッセージ】

上卦(じょうか):艮(ごん) – 山、止まる、篤実、静止

下卦(かか):兌(だ) – 沢、喜び、悦楽、少女

全体のイメージ: 下にある喜ばしい沢(兌)が、その潤いや楽しみを享受するために、上にあるどっしりとした山(艮)の土を少しずつ削り取っている。あるいは、山が自らを低くして沢を埋め立て、沢をより豊かにしている。この「山沢損」の姿は、下のものを益するために上のものが損じる、あるいは、全体のバランスを取るために一部を減らす、という「損」の状況を象徴しています。「損」という文字には、「減らす」「損なう」という意味がありますが、ここでは多くの場合、より大きな目的や全体の調和のための、積極的で意味のある「減少」や「犠牲」を示唆します。 それは、例えば、民衆の生活を豊かにするために為政者が自らの贅沢を控える、あるいは、心身の健康のために不必要な欲望や習慣を手放す、といった状況に喩えられます。一見「損」に見えても、その結果としてより本質的な価値や、長期的な利益がもたらされるのです。

卦辞(かじ)– この卦全体のテーマ

原文(漢文):損。有孚、元吉。无咎、可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。

書き下し文:損(そん)は孚(まこと)有(あ)らば、元(おお)いに吉(きち)にして咎(とが)なし。貞(ただ)しきに可(か)なり。往(ゆ)く攸(ところ)有(あ)るに利(よろ)し。曷(なんぞ)之(これ)を用(もち)いん。二簋(にき)もて享(きょう)するに可(か)なり。

現代語訳:損(減らすこと)は、そこに誠実な心があれば、非常に素晴らしく吉であり、咎めもない。正しい道を守り続けることができる。目的を持って進んでいくのが良い。どのようにしてこの「損」の道を行えばよいかと言えば、(神への供物も)二つの竹の器に盛った質素なものでも、真心がこもっていれば十分に捧げることができる。

ポイント解説:

この卦辞は、「損」という行為が、単なる損失ではなく、誠実な心(孚有り)が伴うならば、最高の吉運(元吉)と咎めなしの結果をもたらすと高らかに宣言しています。そして、その正しいあり方(貞しきに可なり)を続けることができ、積極的に目的を持って進む(往く攸有るに利し)ことも推奨されます。では、どのように「損」の道を行えば良いのか?その答えとして「二簋もて享するに可なり」とあります。「簋」は穀物を盛る竹の器で、「二簋」とは非常に質素な供物を意味します。つまり、大切なのは供物の量や豪華さではなく、そこに込められた真心である、ということです。この「損」の時は、物質的なものを減らしたり、華美を避けたりしても、誠実な心さえあれば、全ては良い方向へ進むと教えているのです。

爻辞(こうじ)– 各爻(こう)が示す変化の機微と物語

初九(しょきゅう):

已(や)むべき事(こと)なれば遄(すみ)やかに往(ゆ)け。咎(とが)なし。之(これ)を損(そん)するを酌(く)む。

原文:已事遄往。无咎。酌損之。

書き下し文:已(や)むべき事(こと)なれば遄(すみ)やかに往(ゆ)け。咎(とが)なし。之(これ)を損(そん)するを酌(しゃく)す。

現代語訳:自分の事は早く切り上げて(人のために)速やかに行くが良い。そうすれば咎めはない。どの程度自分を損じて相手を益するか、よく斟酌(しんしゃく)しなさい。

ポイント解説:

「損」の始まり。自分のことは後回しにしてでも、他者のため、あるいは公のために、速やかに行動することが求められています。そうすれば咎めはありません。ただし、その際に、自分をどの程度「損じる」か、相手にどの程度「益する」か、そのバランスをよく考える(之を損するを酌む)必要があります。無計画な自己犠牲ではなく、賢明な判断に基づく「損」が大切です。

九二(きゅうじ):

貞(てい)に利(よろ)し。征(ゆ)けば凶(きょう)。損(そん)せずして之(これ)を益(ま)す。

原文:利貞。征凶。弗損益之。

書き下し文:貞(てい)にするに利(よろ)し。征(ゆ)けば凶(きょう)。損(そん)せずして之(これ)を益(えき)す。

現代語訳:正しい道を守るのが良い。積極的に進み出ようとすれば凶である。自分を損なうことなく相手を益することができる。

ポイント解説:

この爻は、無理に自分を損じてまで他者を益する必要はない、という状況を示しています。むしろ、自分自身の正しい道(貞)を守り、内面を充実させることに専念すべき時です。積極的に外へ打って出ようとすれば(征けば凶)、かえって良くない結果を招きます。自分自身を損なうことなく(損せずして)、自然な形で他者を益する(之を益す)ことができる、バランスの取れた状態です。

六三(りくさん):

三人(さんにん)行(ゆ)けば則(すなわち)一人(いちにん)を損(そん)ず。一人(いちにん)行(ゆ)けば則(すなわち)其(そ)の友(とも)を得(う)。

原文:三人行、則損一人。一人行、則得其友。

書き下し文:三人(さんにん)行(ゆ)けば則(すなわち)一人(いちにん)を損(そん)ず。一人(いちにん)行(ゆ)けば則(すなわち)其(そ)の友(とも)を得(う)。

現代語訳:三人が一緒に行動すれば、必ず一人が損をする(仲間外れになる、意見がまとまらないなど)。一人で行動すれば、かえって真の友人を得る。

ポイント解説:

人間関係における「損」を示唆しています。三人という数は、とかく意見が分かれたり、仲間割れが起きたりしやすいものです(一人を損ず)。このような時は、無理に集団で行動するよりも、むしろ一人で行動する(一人行けば)方が、自分と本当に心の通じ合う、かけがえのない友人(其の友を得)を見つけることができるかもしれません。時には、集団から離れ、自分自身の内なる声に耳を澄ませることの重要性を示しています。

六四(りくし):

其(そ)の疾(やまい)を損(そん)ず。遄(すみ)やかにすれば喜(よろこ)び有(あ)り。咎(とが)なし。

原文:損其疾。使遄有喜。无咎。

書き下し文:其(そ)の疾(しつ)を損(そん)ず。遄(すみ)やかにせしむれば喜(き)有(あ)り。咎(とが)なし。

現代語訳:自分の欠点や病(悪い部分)を減らす。速やかにそれを行えば喜びがある。咎めはない。

ポイント解説:

この爻は、自分自身の内面にある欠点や悪い習慣、あるいは心身の不調(其の疾)を、意識的に「損じる」、つまり取り除くことの重要性を示しています。それを速やかに行うならば(遄やかにすれば)、心身は軽やかになり、喜び(喜び有り)が訪れ、何の咎めもありません。自己改善のための積極的な「損」は、大きな「益」をもたらすのです。

六五(りくご):

或(あるい)は之(これ)を益(ま)す。十朋(じっぽう)の龜(かめ)も違(たが)うこと克(あた)わず。元吉(げんきつ)。

原文:或益之十朋之龜。弗克違。元吉。

書き下し文:或(あるい)は之(これ)を益(えき)す。十朋(じっぽう)の龜(き)も違(たが)うこと克(あた)わず。元吉(げんきつ)。

現代語訳:誰かがこれを益してくれる。それは非常に価値のある(十朋の亀=多くの宝)ものであり、誰もそれに逆らうことはできない。非常に素晴らしい吉である。

ポイント解説:

この爻は、これまでの誠実な「損」の行いや、徳の積み重ねの結果として、思いがけないところから大きな恵みや助け(之を益す)がもたらされることを示しています。それは、非常に価値のあるものであり(十朋の龜)、抗うことのできない天からの幸運です。このような時には、素直にその恵みを受け取り、感謝することで、最高の吉運(元吉)を享受できます。誠実な「損」は、必ず大きな「益」となって返ってくるのです。

上九(じょうきゅう):

損(そん)せずして之(これ)を益(ま)す。咎(とが)なし。貞(てい)なれば吉(きち)。往(ゆ)く攸(ところ)有(あ)るに利(よろ)し。臣(しん)を得(え)て家(いえ)なし。

原文:弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。

書き下し文:損(そん)せずして之(これ)を益(えき)す。咎(とが)なし。貞(てい)なれば吉(きち)。往(ゆ)く攸(ところ)有(あ)るに利(よろ)し。臣(しん)を得(う)るも家(いえ)なし。

現代語訳:もはや自分を損なうことなく、他者を益することができる。咎めはない。正しい道を守れば吉である。目的を持って進んでいくのが良い。多くの有能な家臣を得るが、彼らは私的な家を持たず公に尽くす(あるいは、自分自身が私的な家を持たず、公のために尽くす)。

ポイント解説:

「損」の時の最終段階であり、もはや自分自身を犠牲にすることなく(損せずして)、自然な形で他者や社会全体を益する(之を益す)ことができる、理想的な境地です。そこには何の咎めもなく、正しい道(貞)を守ることで吉が得られ、積極的に行動(往く攸有るに利し)するのにも良い時です。「臣を得て家なし」とは、多くの有能な協力者が、私利私欲なく公のために尽くしてくれる、あるいは自分自身が私心を捨てて公に奉仕する、という無私無欲の境地を表します。これぞ「損」の極致であり、最大の「益」を生むあり方です。

【山沢損(さんたくそん)の彖伝】〜全体像〜

原文 彖曰。損、損下益上。其道上行。損而有孚、元吉。无咎、可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛、與時偕行。

書き下し文 彖(たん)に曰(いわ)く、損(そん)は、下(しも)を損(そん)し上(かみ)を益(えき)す。其(そ)の道(みち)上(かみ)に行(おこな)わる。損(そん)じて孚(まこと)有(あ)らば、元(おお)いに吉(きち)にして咎(とが)なし。貞(てい)にす可(べ)く、往(ゆ)く攸(ところ)有(あ)るに利(よро)し。曷(なんぞ)之(これ)を用(もち)いん。二簋(にき)もて享(きょう)するに可(か)なり。二簋(にき)も時(とき)に應(おう)ず可(べ)し。剛(ごう)を損(そん)じ柔(じゅう)を益(えき)するも時(とき)有(あ)り。損益盈虛(そんえきえいきょ)は、時(とき)と偕(とも)に行(おこな)わる。

現代語訳 彖伝は言う。損とは、下のものを損ない、上のものを益することである。その道は上へと向かって行われる。(卦辞に)「損じて誠実さがあれば、非常に素晴らしく吉であり、咎めもなく、正しい道を守ることができ、目的を持って進んでいくのが良い」とある。(その誠実さとは何かと言うと)どうしてそれ(供物)を用いるのか。(豪華でなくとも)竹の器二つでもって十分に神に捧げることができる。その二つの器でさえ、時に応じて捧げるべきである。剛を損じ柔を益することにも、時というものがある。損なうことと益すること、満ちることと虚しくなることは、全て時と共に行われるのである。

ポイント解説「彖伝」は、「損」という行為が最高の吉(元吉)となるための絶対条件として、「孚(まこと)」、すなわち誠実な心を挙げています。わたしたちが何かを手放す時――それは、物質的なものであったり、時間であったり、あるいは自分自身の我欲やプライドかもしれません――その行為が、不平不満からではなく、より大きな善のため、あるいは自分自身の本質的な成長のため、という誠実な動機に基づいているならば、その「損」は必ずや素晴らしい結果をもたらします。真心からの「損」は、失うことではなく、むしろ新しい価値を創造する、積極的実践なのです。

大象伝(たいしょうでん)– この卦の形から学ぶ、理想のあり方

原文(漢文):象曰。山下有澤、損。君子以懲忿窒慾。

書き下し文:象(しょう)に曰(いわ)く、山(やま)の下(した)に澤(さわ)有(あ)るは損(そん)なり。君子(くんし)以(もっ)て忿(いかり)を懲(こら)し慾(よく)を窒(ふさ)ぐ。

現代語訳:象伝は言う。山の麓に沢があって、沢が山を侵食し、山が沢を埋める(互いに損じ合うが、新たなバランスが生まれる)のが損の形である。君子(人格者)はこれに倣(なら)い、激しい怒りを懲らしめ、過度な欲望を塞ぎ止める。

ポイント解説:

山の麓にある沢は、山を少しずつ削り取り(損)、また山も土砂で沢を埋め(損)、互いに影響を与え合いながら新しいバランスを形成します。これを見た君子は、「忿を懲らし慾を窒ぐ」、つまり、自分自身の内にある激しい怒り(忿)や、際限のない欲望(慾)といった、心を損なうものを意識的に制御し、取り除くことの重要性を学びます。内なる過剰なものを「損じる」ことで、心の平穏と調和を保ち、真の強さを養うのです。

【むすび】

山沢損の卦は、わたしたちが「減らすこと」「手放すこと」そして「内面を整えること」の中にこそ、真の豊かさや成長の鍵が隠されているという、逆説的でありながらも深い智慧を授けてくれます。

- 1. あなたの「忿(いかり)」と「慾(よく)」は何ですか? – 心の大掃除で、軽やかな自分を取り戻そう: 大象伝が教えるように、わたしたちの心を曇らせ、エネルギーを奪う「怒り」や「過度な欲望」。これらを意識的に「損じる」、つまり手放したり、コントロールしたりすることから、新しいステージが始まります。何に対して怒りを感じやすいか、どんな欲望に振り回されやすいか。自分自身と向き合い、それらを少しずつ減らしていく勇気を持ちましょう。心は驚くほど軽やかになるはずです。

- 2. 「二簋(にき)もて享(きょう)する」– 真心とシンプルさこそ、最高の贈り物: 卦辞が示すように、大切なのは物質的な量や華やかさではなく、そこに込められた「真心(孚)」です。わたしたちが誰かに何かを与える時、あるいは自分自身を養う時も、見栄や過剰なものを排し、シンプルで誠実なあり方を心がけてみませんか。質素であっても、心がこもっていれば、それは何よりも尊い贈り物となるでしょう。

- 3. 「其(そ)の疾(やまい)を損(そん)ず」 – あなたを弱めるものから、積極的に離れよう: 六四の爻が教えるように、わたしたち自身の欠点や悪い習慣、あるいは不健康な人間関係といった「疾(やまい)」は、意識的に「損じる(取り除く)」ことで、心身の健康と喜びを取り戻すことができます。時には何かを「減らす」という積極的な決断も必要なのです。

- 4. 「損(そん)の先にある益(えき)」を信じて – 手放すことで、新しい豊かさが流れ込む: 山沢損の卦は、一見「損」に見える行為が、実はより大きな「益」に繋がることを繰り返し示唆しています(特に六五や上九)。古いものを手放せば新しいものが入るスペースができ、過剰な欲望を減らせば心の平穏が得られ、自分を少し損じて他者を益すれば、巡り巡って大きな信頼と助けが得られる。この「損即是益(そんそくぜえき)」とも言える宇宙の法則を信頼し、勇気を持って「手放す」ことを実践してみましょう。そこには、想像以上の展開が待っているかもしれません。

「山沢損」は、わたしたちが「減らす」という行為の中に、新たな創造の可能性を見出すための、深い智慧の卦です。あなたの人生において、今、誠実な心で「損じる」べきものは何でしょうか?その勇気ある手放しが、きっとあなたの人生の旅路に、思いがけないほどの豊かな実りをもたらしてくれることでしょう。