【易経】第36卦「地火明夷(ちかめいい)」– 暗黒の試練に耐え、内なる光を守り抜き、夜明けを待つ

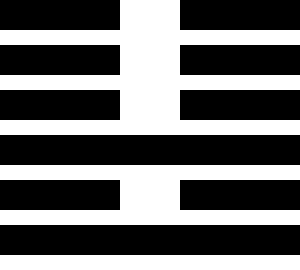

1. 卦象(かしょう): ䷣

2. 名称(めいしょう): 地火明夷(ちかめいい)

3. 【この卦のメッセージ】

上卦(じょうか):坤(こん) – 地、受容、柔順、母性、闇 *

下卦(かか):離(り) – 火、麗(つく)、明知、太陽、文明 *

全体のイメージ: 明るく輝く太陽(離の火)が、厚く重い大地(坤)の下に沈み込み、その光が完全に覆い隠されてしまった。この「地火明夷」の姿は、まさに「明(めい)夷(やぶ)る」、すなわち、文明の光や知恵、真実や正義といった「明るいもの」が、無理解や暴力、あるいは暗愚な力によって傷つけられ、その輝きを失ってしまった、暗黒の時代や困難な状況を象徴しています。 太陽が地中に没すれば、地上は闇に包まれます。同様に、賢明な君主がその光を隠さざるを得ないような状況、あるいはわたしたち個人の才能や真心が、周囲の無理解や悪意によって踏みにじられ、発揮できない苦しみを表しています。これは、理不尽な迫害や、努力が報われない深い絶望感、そして希望の光が見えない閉塞感に満ちた、試練の時です。

卦辞(かじ)– この卦全体のテーマ

原文(漢文):** 明夷。利艱貞。

書き下し文:明夷(めいい)は艱(くるし)みて貞(ただ)しきに利(よろ)し。

現代語訳:明夷(明るさが傷つけられる時)は、困難の中でこそ、正しい道を守り通すことが大切であり、それによって利益がある。

ポイント解説:

この卦辞は、「明夷」という非常に困難な状況下での、唯一の指針を示しています。それは「艱みて貞しきに利し」、つまり、苦難の中でこそ、自分自身の内なる正しさ、誠実さ、そして信念(貞)を固く守り通すこと。それこそが、この暗黒の時代を生き抜き、やがて訪れる光明へと繋がる道であると教えています。積極的に行動することが困難な時には、内なる徳を守り、耐え忍ぶことの中にこそ、真の利益(利)があるのです。

爻辞(こうじ)– 各爻(こう)が示す変化の機微と物語

初九(しょきゅう):

明夷(めいい)にして飛(と)ぶ。其(そ)の翼(つばさ)を垂(た)る。君子(くんし)行(ゆ)くに、三日(みっか)食(くら)わず。往(ゆ)く攸(ところ)有(あ)り。主人(しゅじん)言(げん)有(あ)り。

原文:明夷于飛、垂其翼。君子于行、三日不食。有攸往、主人有言。

書き下し文:明夷(めいい)にして飛(ひ)す。其(そ)の翼(よく)を垂(た)る。君子(くんし)行(ゆ)くに、三日(みっか)食(くら)わず。往(ゆ)く攸(ところ)有(あ)り。主人(しゅじん)言(げん)有(あ)り。

現代語訳:明るさが傷つけられる時に飛び立とうとするが、翼を垂れて力なく飛ばざるを得ない。君子が旅に出るが、三日間も食事にありつけないほど困窮する。それでも進むべきところがあるが、行く先々で非難の言葉を受ける。

ポイント解説:

「明夷」の始まり。まだ状況の厳しさを十分に認識せず、あるいは理想を捨てきれずに、困難な状況から飛び立とうとします。しかし、翼を垂れるように力なく、その試みは困難を極めます。君子であっても、三日も食べられないほどの苦境に陥り、周囲からの非難や誤解(主人言有り)を受けるかもしれません。それでもなお、進むべき道があると信じて行動しようとする、悲壮な決意が感じられます。

六二(りくじ):

明夷(めいい)にして、左(ひだり)の股(もも)を夷(やぶ)る。拯(すく)うに馬(うま)の壮(さか)んなるを以(もっ)てすれば吉(きち)。

原文:明夷、夷于左股。用拯馬壯吉。

書き下し文:明夷(めいい)にして、左(さ)の股(こ)を夷(い)す。拯(じょう)を馬(ば)の壮(そう)なるに用(もち)うれば吉(きち)。

現代語訳:明るさが傷つけられ、左の股を負傷する。しかし、力強い馬のような助けを得て、その困難から救い出されれば吉である。

ポイント解説:

困難な状況の中で、実際に傷を負ってしまう(左の股を夷る)ことを示します。しかし、六二は中正の徳を備えており、また陽爻である九三の助けを得やすい位置にあります。そのため、力強い助け(拯うに馬の壮んなるを以てすれば)によって、その危機を脱し、吉を得ることができます。困難な時には、適切な助けを求めることの重要性を示唆しています。

九三(きゅうさん):

明夷(めいい)にして南(みなみ)に狩(か)り、其(そ)の大首(たいしゅ)を得(う)。疾(と)く貞(ただ)しうすべからず。

原文:明夷于南狩、得其大首。不可疾貞。

書き下し文:明夷(めいい)にして南(なん)に狩(しゅ)し、其(そ)の大首(たいしゅ)を得(う)。疾(と)く貞(ただ)しうするは可(べから)ず。

現代語訳:明るさが傷つけられる時に、南の方へ狩りに出て、悪の張本人(大首)を捕らえる。しかし、急いで全てを正そうとしてはならない。

ポイント解説:

この爻は、困難な状況の中で、果敢に行動し、問題の根源(大首)を突き止め、それを排除しようとする力強い姿です。しかし、たとえ悪の根源を断ち切ったとしても、「疾く貞しうすべからず」、つまり、急いで全ての秩序を回復しようとしたり、性急に改革を進めたりしてはならない、という戒めがあります。暗黒の時代が長ければ、その影響は深く根付いています。焦らず、じっくりと、しかし着実に事態を改善していく慎重さが求められます。

六四(りくし):

左(ひだり)の腹(はら)に入(い)る。明夷(めいい)の心(こころ)を獲(え)て、門庭(もんてい)を出(い)づ。

原文:入于左腹。獲明夷之心、于出門庭。

書き下し文:左(さ)の腹(ふく)に入(い)る。明夷(めいい)の心(しん)を獲(え)て、門庭(もんてい)を出(い)づ。

現代語訳:(暗黒の中心である)左の腹に入り込む。そして、明るさが傷つけられた時の本質(明夷の心)を理解し、そこから抜け出して門や庭へと出て行く。

ポイント解説:

この爻は、非常に危険な状況、まさに敵の中心部(左の腹)に深く入り込みながらも、その困難の本質(明夷の心)を冷静に見極め、最終的にはその危険な場所から抜け出す(門庭を出づ)ことができる、という賢明な処世術を示しています。これは、困難な状況に身を置きながらも、それに染まらず、むしろそこから学びを得て、巧みに危機を回避する知恵です。

六五(りくご):

箕子(きし)の明夷(めいい)。貞(てい)に利(よろ)し。

原文:箕子之明夷。利貞。

書き下し文:箕子(きし)の明夷(めいい)。貞(てい)にす るに利(よろ)し。

現代語訳:殷の賢人、箕子(きし)が、暗君のもとで明るさを隠して耐え忍んだようにする。正しい道を守り抜くことが大切である。

ポイント解説:

この爻は、歴史上の賢人である箕子の故事を引き合いに出し、暗黒の時代における賢者の理想的な生き方を示しています。箕子は、暴君紂王のもとで、狂人のふりをして難を逃れ、自らの明知を内に隠し、節操を守り抜きました。このように、どうにもならない暗黒の時代には、無理に正義を振りかざすのではなく、自分の内なる光(明)を傷つけられないように巧みに隠し(夷)、正しい道(貞)を固く守り、時が来るのを耐え忍ぶことが最善であると教えています。

上六(じょうりく):

明(めい)ならず晦(くら)し。初(はじ)めには天(てん)に登(のぼ)り、後(のち)には地(ち)に入(い)る。

原文:不明晦。初登于天、後入于地。

書き下し文:明(めい)ならず晦(かい)。初(はじめ)には天(てん)に登(のぼ)り、後(のち)には地(ち)に入(い)る。

現代語訳:もはや明るさはなく、完全に暗闇に覆われている。最初は天に昇るほどの勢いがあった者も、最後には地に落ちてしまう。

ポイント解説:

「明夷」の極点。もはや一点の光明も見えず、完全な暗黒(明ならず晦し)に覆われてしまった状態です。かつては天に昇るほどの勢いや才能を持っていた者(初登于天)も、この暗黒の力には抗しきれず、最終的には地に墜ちてしまう(後入于地)という、悲劇的な結末を示しています。これは、暗黒の力が極限に達した時の恐ろしさと、それに抗うことの難しさを物語っています。しかし、易経の循環の思想からすれば、この極まった闇こそが、やがて一点の陽光が生まれる転換点の前触れでもあるのです。

大象伝(たいしょうでん)– この卦の形から学ぶ、理想のあり方

原文(漢文): 象曰。明入地中、明夷。君子以莅眾、用晦而明。

書き下し文:象(しょう)に曰(いわ)く、明(めい)地中(ちちゅう)に入(い)るは明夷(めいい)なり。君子(くんし)以(もっ)て眾(しゅう)に莅(のぞ)むに、晦(かい)を用(もち)いて而(しか)して明(めい)なり。

現代語訳:象伝は言う。明るさが地中に沈み隠れてしまうのが明夷の形である。君子(人格者)はこれに倣(なら)い、人々に臨むにあたっては、外見的にはその明知を隠して愚鈍に見せかけながらも、内面には真の明知を保ち続ける。

ポイント解説:

太陽が地平線の下に沈み、その光が地中に隠れてしまう。これが「明夷」の象徴です。これを見た君子は、「晦を用いて而して明なり」、つまり、暗黒の時代や困難な状況下で人々と接する際には、あえて自分自身の才能や知恵(明)を表面に出さず、愚鈍に見せかけたり、目立たないようにしたり(晦を用いる)することで、災いを避け、身を守ります。しかし、その内面では、決して真の明知や信念を失うことなく、時が来るのを待ち、内なる光を磨き続けるのです。これは、逆境を生き抜くための、非常に高度な処世術であり、内なる強さを必要とする生き方です。

【むすび】

地火明夷の卦は、わたしたちの人生における最も困難で、光が見えないように感じられる時期を、どのように耐え抜き、そしてその経験をいかにして未来への糧としていくかという、厳しくも深い慈愛に満ちた智慧を授けてくれます。

-

- 1. 「艱(くるし)みて貞(ただ)しきに利(よろ)し」 – どんな暗闇の中でも、内なる誠実さと希望の光を失わない: わたしたちが人生で理不尽な困難や深い絶望感に直面した時、最も大切なのは、卦辞が示すように、苦難の中でこそ、自分自身の内なる「正しさ(貞)」、つまり誠実さ、良心、そして希望を固く守り通すことです。外側の世界がどんなに暗くとも、わたしたちの内なる光さえ消えなければ、必ずや道は開けます。その信念が、わたしたちを支える最後の砦となるのです。

- 2. 「初(はじ)めには天(てん)に登(のぼ)り、後(のち)には地(ち)に入(い)る」 – どんな状況も、必ず変化するという宇宙の法則を信じる: 上六の爻は、一見すると悲劇的な結末を示していますが、易経の根底には常に「変化」と「循環」の思想があります。闇が極まれば、必ずや再び光が差し込みます。今はたとえ地の底にいるように感じられても、その経験こそが、やがて天に昇るための大きな飛躍の土台となる可能性があるのです。わたしたちの道は、決して平坦ではありません。しかし、どんな経験も無駄にはならず、必ずやわたしたちの成長の糧となることを信じましょう。

地火明夷の時は、わたしたちの人間としての真価が試される、最も厳しい試練の時かもしれません。しかし、この卦は同時に、そのような暗黒の中にあっても、わたしたちが内なる誠実さと希望の光を灯し続け、知恵と忍耐をもってその時を耐え抜くならば、必ずや再生の時を迎え、より強く、より賢く、そしてより深い慈愛をもって、人生を歩んでいくことができると、力強く教えてくれているのです。