【易経】第31卦「沢山咸(たくざんかん)」– 心と心で感じ合い、真実の響き合いで縁を結ぶ

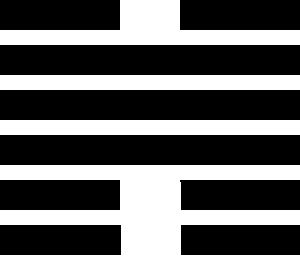

1. 卦象(かしょう): ䷞

2. 名称(めいしょう): 沢山咸(たくざんかん)

3.【この卦のメッセージ】

上卦(じょうか):兌(だ) – 沢、喜び、悦楽、少女、感受性

下卦(かか):艮(ごん) – 山、止まる、篤実、少男、静止

全体のイメージ: 下にあるどっしりとした山(艮、少男の象徴)の上に、潤いに満ちた喜ばしい沢(兌、少女の象徴)が位置しています。若い男性(山)が下にいて、若い女性(沢)がその上にいるというこの形は、男女が互いに惹かれ合い、自然な形で感応し合う、初々しい恋の始まりや、あるいはもっと広く、異なるものが純粋な心で互いに影響を与え合う様を象徴しています。「咸」という文字は、「皆(みな)」という意味の他に、「感じる」「感応する」という意味を持ち、ここでは特に私心や計算のない、自然発生的な心の動きや惹きつけ合いを表します。 山は動かず静かにそこにあり、沢はその山の姿を映し、また山の恵みを受けて潤います。互いに相手の存在を自然に受け入れ、影響し合うことで、新しい関係性や調和が生まれる。そんな、繊細で美しい「感じ合う」世界の物語が、この卦の形には秘められています。

卦辞(かじ)– この卦全体のテーマ

原文(漢文):咸。亨。利貞。取女吉。

書き下し文:咸(かん)は亨(とお)る。貞(ただ)しきに利(よろ)し。女(じょ)を取(めと)らば吉(きち)。

現代語訳:咸(互いに感じ合うこと)は、願いは通る。正しい道を守ることが大切である。女性を娶(めと)るように、自然な形で結ばれるのは吉である。

ポイント解説:

この卦辞は、「咸」すなわち互いに純粋な心で感じ合い、影響し合うことは、基本的に物事がスムーズに進展し、願いが成就する(亨る)良い時であることを示しています。ただし、その感応や結びつきが真に良いものであるためには、「貞(正しい道、誠実さ)」が不可欠です。「女を取らば吉」とは、男女の自然な結びつきが吉であることを象徴的に示しており、より広く解釈すれば、異なるものが互いに惹かれ合い、誠実な心で結びつくことは、幸福な結果をもたらすという意味です。打算や強制ではなく、自然な心の動きに従うことの大切さを教えています。

爻辞(こうじ)– 各爻(こう)が示す変化の機微と物語

「沢山咸」の爻辞は、感応が身体のどの部分に現れるかによって、その影響の深さや性質の違いを興味深く描写しています。下から上へ、足の親指から始まり、顎や舌へと感応が昇っていく様子は、人と人との関係性が徐々に深まっていくプロセスにも喩えられます。

初六(しょりく):

原文:咸其拇。

書き下し文:其(そ)の拇(おやゆび)に咸(かん)ず。

現代語訳:その足の親指に感応が起こる。

ポイント解説:

感応の始まり。まだ心の奥深くではなく、足の親指という身体の末端に、ほんのわずかな動きや兆候として感応が現れた状態です。何か新しいことへの興味が芽生えたり、誰かに対してほんの少し心が動いたりする、ごく初期の段階。まだ具体的な行動に移すには早計かもしれませんが、この小さな心の動きに気づき、大切にすることが、やがて大きな感応へと繋がる第一歩です。

六二(りくじ):

原文:咸其腓。凶。居吉。

書き下し文:其(そ)の腓(こむら)に咸(かん)ず。凶(きょう)。居(お)れば吉(きち)。

現代語訳:そのふくらはぎに感応が起こる。これは凶である。しかし、じっとしていれば吉となる。

ポイント解説:

ふくらはぎは動くための筋肉ですが、この六二は陰爻であり、本来は柔順であるべきです。ふくらはぎに感応が起こるというのは、まだ中心的な意志(心)からのものではなく、衝動的に動き出そうとする軽率な状態を示します。このような軽はずみな行動は、凶を招きます。今はまだ動くべき時ではなく、心を落ち着かせ、じっと内面を見つめ、時を待つ(居れば吉)のが賢明です。

九三(きゅうさん):

原文:咸其股。執其隨。往吝。

書き下し文:其(そ)の股(こ)に咸(かん)ず。其(そ)の隨(ずい)する所(ところ)を執(しゅう)す。往(ゆ)けば吝(りん)。

現代語訳:その股(もも)に感応が起こる。(股はふくらはぎに従うように)自分より下のものの動きに引きずられようとする。そのまま進めば、恥ずべきことになる。

ポイント解説:

股は身体を支え、動きを制御する重要な部分ですが、ここでは下の爻(六二など)の動きに引きずられ、主体性を失って軽率に動こうとしています。自分自身の確固たる意志ではなく、周囲の雰囲気や他人の動きにただ追随しようとする(其の隨う所を執る)のは危険です。そのような主体性のない行動は、結局は後悔や困難(吝)を招きます。軽率な同調を戒めています。

九四(きゅうし):

原文:貞吉悔亡。憧憧往來、朋從爾思。

書き下し文:貞(てい)なれば吉(きち)にして悔(くい)亡(ほろ)ぶ。憧憧(しょうしょう)として往来(おうらい)すれば、朋(とも)爾(なんじ)の思(おもい)に従(したが)う。

現代語訳:正しい道を守れば吉であり、後悔も消え去るだろう。心が定まらず、あれこれと思い悩んでいても、誠意をもって人々と交われば、友人たちはあなたの真意を理解し、従うだろう。

ポイント解説:

この爻は、心(胸の位置)を表し、感応の中心となる重要な場所です。心がまだ定まらず、あれこれと思い悩む(憧憧として往来す)ことがあるかもしれませんが、最終的に正しい道(貞)を選び、誠実な心(孚)をもって行動するならば、必ず吉となり、後悔もありません。あなたのその真摯な思いは、必ずや友人たち(朋)に伝わり、彼らもあなたの考えに従い、協力してくれるでしょう。心の誠実さが、周囲を動かす力となります。

九五(きゅうご):

原文:咸其脢。无悔。

書き下し文:其(そ)の脢(せにく)に咸(かん)ず。悔(くい)なし。

現代語訳:その背中の肉(心臓の裏側、心の奥深く)に感応が起こる。後悔することはない。

ポイント解説:

君主の位にあり、感応が身体の深部、背中の肉(脢)にまで及んでいます。これは、表面的な感情ではなく、心の奥底からの、深く確かな感応を示しています。その影響力は広範囲に及びますが、九五は剛健中正の徳を備えているため、その感応は決して私利私欲に偏ることはありません。このような深いレベルでの、偏りのない感応には、何の後悔もありません。

上六(じょうりく):

原文:咸其輔頰舌。

書き下し文:其(そ)の輔頰舌(ほきょうぜつ)に咸(かん)ず。

現代語訳:その顎、頬、舌といった口先だけで感応している。

ポイント解説:

「咸」の時の最終段階ですが、ここでは感応が口先だけ(輔頰舌)にとどまり、心からのものではありません。言葉巧みに人を動かそうとしたり、表面的なお世辞や甘言でその場を取り繕ったりするだけで、真の誠実さが伴っていません。このような口先だけの感応は、人々の心には響かず、何の成果ももたらしません。言葉と心が伴った、真実のコミュニケーションの重要性を示唆しています。

【沢山咸(たくざんかん)の彖伝】〜全体像〜

原文 彖曰。咸、感也。柔上而剛下、二氣感應以相與。止而說、男下女。是以亨、利貞、取女吉也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感、而天地萬物之情可見矣。

書き下し文 彖(たん)に曰(いわ)く、咸(かん)は、感(かん)なり。柔(じゅう)上(かみ)に剛(ごう)下(しも)にあり、二氣(にき)感應(かんおう)して以(もっ)て相(あい)與(くみ)す。止(とど)まりて説(よろこ)び、男(だん)女(じょ)に下(くだ)る。是(ここ)を以(もっ)て亨(とお)り、貞(てい)に利(よろ)しく、女(じょ)を取(めと)らば吉(きち)とは也(なり)。天地(てんち)感(かん)じて万物(ばんぶつ)化生(かせい)す。聖人(せいじん)人心(じんしん)を感(かん)ぜしめて天下(てんか)和平(わへい)なり。其(そ)の感(かん)ずる所(ところ)を観(み)て、天地(てんち)万物(ばんぶつ)の情(じょう)は見(み)る可(べ)きなり。

現代語訳 彖伝は言う。咸とは、感じることである。柔順なもの(上の兌)が上にあり、剛健なもの(下の艮)が下にいて、陰陽の二つの気が感じ合い、応じ合って、互いに結びついている。静かに止まり(艮)、そして悦ぶ(兌)。男性が女性の下にへりくだっている形である。だからこそ、願いは通り、正しい道を守ることが大切であり、「女性を娶れば吉」なのである。天地が互いに感じ合うからこそ、万物は形を変え、生命を生み出す。聖人が人々の心を感応させるからこそ、天下は平和で調和が保たれる。その何に感じ、応じているかを観察することで、天地万物の本質やありさまを見ることができるのである。

ポイント解説

「彖伝」はまず、この卦の本質が「感」じることにあると宣言します。頭で考え、計算し、コントロールしようとする前に、まず、わたしたちの心が何を感じているのか、そして相手の心が何を感じているのか、その繊細な心の動きに耳を澄ませること。それが、あらゆる創造的な関係性の第一歩です。

この卦では、本来どっしりとして動かないはずの男性(山)が、自らへりくだり、若々しく喜びに満ちた女性(沢)を、下から支える形になっています。これは、わたしたちが誰かの心と真に響き合いたいと願う時、力や権威で相手を従わせようとするのではなく、むしろ自分自身がまず謙虚になり、相手を尊重し、そしてその存在を喜ぶ(説ぶ)姿勢がいかに大切であるかを教えています。

そして「彖伝」は、わたしたちの持つ「感応の力」が、宇宙の創造原理そのものであるという、壮大なビジョンを示しています。天と地が感じ合うから、万物が生まれる。それと同じように、わたしたちが他者の心に誠実に働きかけ、その心を善き方向へ「感応」させることができたなら、わたしたちの 周りに、平和と調和(天下和平)を生み出すことができるのです。あなたの真摯な思いは、必ず誰かの心に響き、世界をより良い場所へと変えていく、かけがえのない力を持っていることを、どうか忘れないでください。

大象伝(たいしょうでん)– この卦の形から学ぶ、理想のあり方

原文(漢文): 象曰。山上有澤、咸。君子以虛受人。

書き下し文: 象(しょう)に曰(いわ)く、山(やま)の上(うえ)に澤(さわ)有(あ)るは咸(かん)なり。君子(くんし)以(もっ)て虚(むな)しくして人(ひと)を受(う)く。

現代語訳:象伝は言う。山の上に沢があり、その気が下に降りて山と感応し合っているのが咸の形である。君子(人格者)はこれに倣(なら)い、心を虚(むな)しくして、こだわりなく人々を受け入れる。

ポイント解説:

山の上に沢がある。沢の水は山に染み込み、山は沢を支える。このように、互いに影響を与え合い、受け入れ合うのが「咸」の象徴です。これを見た君子は、「虚しくして人を受く」、つまり、自分自身の先入観や偏見、我欲といったものを空(むな)しくし、相手の言葉や存在を、ありのままに、そして謙虚に受け入れることの重要性を学びます。心をオープンにし、相手をありのままに受け入れる姿勢こそが、真の感応と理解を生み出すのです。

【むすび】

沢山咸の卦は、わたしたちが他者や世界と、いかにして心を通わせ、深く感じ合い、そしてそこから豊かな関係性や新しい可能性を生み出していくかという、非常に繊細で美しい智慧を授けてくれます。

- 1. 「虚(むな)しくして人(ひと)を受(う)く」 – 心のスペースを空けて、ありのままを感じよう:わたしたちは、つい自分の考えや経験というフィルターを通して、人や物事を見てしまいがちです。沢山咸は、大象伝が教えるように、まずは自分の心を「虚しく」、つまり先入観や判断を一旦脇に置いて、相手の言葉や存在、あるいは目の前の状況を、ありのままに感じてみることの大切さを教えています。その開かれた心にこそ、真実の響き合いが生まれるのです。

- 2. 「貞(ただ)しきに利(よろ)し」 – あなたの「感応」は、真心に基づいていますか?: 卦辞が示すように、人と人との感応や結びつきが真に良いものとなるためには、その根底に「貞(正しさ、誠実さ)」が不可欠です。わたしたちが誰かに惹かれたり、何かに心を動かされたりする時、その感情が一時的なものではないか、相手を尊重し、自分自身にも誠実であるか、と優しく問いかけてみましょう。真心からの感応は、必ずや喜びをもたらします。

- 3. 「拇(おやゆび)」から「脢(せにく)」へ – 小さな「心の動き」を大切に育み、深い繋がりへ: 爻辞が示すように、人との感応は、足の親指に起こるほんの小さな心の動きから始まるかもしれません。そのささやかな「気になる」「少し惹かれる」といった感覚を無視せず、大切に育んでいくことで、やがては心の奥深く(脢)で響き合うような、確かな繋がりへと発展していく可能性があります。人間関係もまた、そのような丁寧な心の交流から生まれるのです。

- 4. 「口先だけ(輔頰舌)」の感応ではなく、心と言葉と行動の一致を: 上六の爻が戒めるように、言葉だけで取り繕ったり、心からの感情が伴わない表面的なコミュニケーションは、真の感応を生みません。わたしたちも、日々の言葉や行動が、自分自身の内なる誠実な心と一致しているか、常に意識したいものです。心と言葉、そして行動が一つになった時、わたしたちの「感応力」は最大限に輝き、周囲に善き影響を与え、広げていくことができるでしょう。

沢山咸の時は、わたしたちの感受性が豊かになり、他者や世界との間に、目には見えないけれど確かな「心の響き合い」が生まれる時です。計算や理屈を超えた、その自然で純粋な「感じ合う」という力を信じ、心をオープンにして世界と関わる時、わたしたちの人生は、より色彩豊かで、より温かく、そしてより深い喜びに満ちたものになることでしょう。