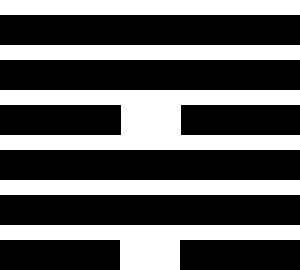

【易経】第57卦「巽為風(そんいふう)」– しなやかな風のように心を届け、繰り返し行い事を成す

1. 卦象(かしょう): ䷸

2. 名称(めいしょう): 巽為風(そんいふう)

3. 【この卦のメッセージ】

上卦(じょうか):巽(そん) – 風、木、入る、従順、長女 *

下卦(かか):巽(そん) – 風、木、入る、従順、長女 *

全体のイメージ: 風(巽)が、さらにその上に風(巽)を重ねる。この「巽為風」の姿は、どこまでも吹き渡り、あらゆる隙間に入り込み、そして徐々に、しかし確実に影響を与えていく「風」そのものの性質を、二重に強調して象徴しています。「巽」という文字には、「入る」「従う」「伏す」といった意味合いがあり、ここでは風が草木をなびかせ、その意に従わせるように、あるいは、人の心に穏やかに、しかし深く浸透していく影響力を表します。 この卦は、力ずくで物事を推し進めるのではなく、むしろ柔軟な姿勢で状況に適応し、相手の心に寄り添い、丁寧なコミュニケーションと粘り強い働きかけによって、徐々に理解を得て、目的を達成していくことの重要性を示しています。それは、目には見えにくいかもしれませんが、確実な変化と成果を生み出す、賢明でしなやかな力です。

卦辞(かじ)– この卦全体のテーマ

原文(漢文): 巽。小亨。利有攸往。利見大人。

書き下し文: 巽(そん)は小(すこ)しく亨(とお)る。往(ゆ)く攸(ところ)有(あ)るに利(よろ)し。大人(たいじん)を見(み)るに利(よろ)し。

現代語訳: 巽(風のように従順に、そして浸透していく時)は、小さな願いであれば通る。目的を持って進んでいくのが良い。徳の高い優れた人物(大人)に会い、その指導を仰ぐのが良い。

ポイント解説:

この卦辞は、「巽」の時が、大きな成功を一度に収めるというよりは、「小しく亨る」、つまり、小さなことから徐々に願いが通っていく時であることを示しています。しかし、それは決して停滞を意味するのではなく、「往く攸有るに利し」と、明確な目的を持って積極的に行動することが推奨されています。そして、その際には「大人を見るに利し」、つまり、優れた指導者や賢者の助言を求め、その導きに従うことが、成功への確実な道であると教えています。柔順さや浸透力も、正しい導きがあってこそ、その真価を発揮するのです。

爻辞(こうじ)– 各爻(こう)が示す変化の機微と物語

初六(しょりく):

進退(しんたい)す。武人(ぶじん)の貞(てい)に利(よろ)し。

原文:進退。利武人之貞。

書き下し文:進退(しんたい)す。武人(ぶじん)の貞(てい)に利(よろ)し。

現代語訳:進むべきか退くべきか、迷いやすい。しかし、武人のように決断力と勇気をもって正しい道を守れば良い。

ポイント解説:「巽」の始まり。風のように心が定まらず、進むべきか退くべきか、決断しかねている(進退す)状態です。このような時には、中途半端な態度はかえって状況を悪化させます。むしろ、武人のように(武人の)、一度決めたならば、その方針を固く守り通す(貞に利し)という、決断力と一貫性が求められます。柔軟さの中にも、確固たる意志が必要です。

九二(きゅうじ):

牀下(しょうか)に巽(したが)う。史巫(しふ)を用(もち)うること紛若(ふんじゃく)たれば、吉(きち)にして咎(とが)なし。

原文:巽在牀下。用史巫紛若。吉无咎。

書き下し文:牀下(しょうか)に巽(したが)う。史巫(しふ)を用(もち)うること紛若(ふんじゃく)たれば、吉(きち)にして咎(とが)なし。

現代語訳:ベッドの下に隠れるように、控えめで目立たない態度で従う。その際、史官(記録者)や巫女(神意を伝える者)の意見を多く聞き入れ、慎重に行動すれば、吉であり咎めはない。

ポイント解説:

この爻は、表立って行動するのではなく、まるでベッドの下に潜むように(牀下に巽う)、非常に謙虚で控えめな態度で、上の者の意向に従う姿です。しかし、ただ従うだけでなく、「史巫を用うること紛若たれば」、つまり、多くの情報(史)や神意(巫、直感や良心とも解釈できる)を注意深く聞き入れ、慎重に判断して行動するならば、吉であり咎めもありません。目立たないながらも、賢明さと情報収集を怠らない姿勢が大切です。

九三(きゅうさん):

頻(しき)りに巽(したが)う。吝(りん)。

原文:頻巽。吝。

書き下し文:頻(ひん)に巽(そん)す。吝(りん)。

現代語訳:あまりにも頻繁に態度を変え、従う相手をころころと変える。これでは恥ずべきことになる。

ポイント解説:

この爻は、「巽」の性質である従順さや柔軟性が、度を越してしまった状態を警告しています。あまりにも頻繁に(頻りに)態度を変え、従う相手や方針をころころと変えていては、周囲からの信頼を失い、結局は恥ずかしい思い(吝)をすることになります。柔軟性は大切ですが、節操のない優柔不断は戒めなければなりません。確固たる軸を持つことの重要性を示唆しています。

六四(りくし):

悔(くい)亡(ほろ)ぶ。田(かり)して三品(さんぴん)を獲(う)。

原文:悔亡。田獲三品。

書き下し文:悔(くい)亡(ほろ)ぶ。田(でん)して三品(さんぴん)を獲(う)。

現代語訳:後悔は消え去る。狩りをして三種類の獲物を得る(多くの成果を得る)。

ポイント解説:

六四は大臣の位にあり、上の九五の君主の信頼を得て、その柔順な徳と能力を存分に発揮しています。これまでの悩みや後悔(悔)も消え去り、まるで狩りで多くの獲物(三品)を得るように、素晴らしい成果を上げることができる、非常に良い時です。誠実に務めを果たし、上の者の意向を正しく理解し実行することで、大きな成功がもたらされます。

九五(きゅうご):

貞(てい)なれば吉(きち)にして悔(くい)亡(ほろ)ぶ。利(よろ)しからざるなし。初(はじめ)无(な)くして終(おわり)有(あ)り。庚(こう)に先(さき)だつこと三日(みっか)、庚(こう)に後(おく)るること三日(みっか)。吉(きち)。

原文:貞吉悔亡。无不利。无初有終。先庚三日、後庚三日。吉。

書き下し文:

貞(てい)なれば吉(きち)にして悔(くい)亡(ほろ)ぶ。利(よろ)しからざるなし。初(はじめ)无(な)くして終(おわり)有(あ)り。庚(こう)に先(さき)だつこと三日(みっか)、庚(こう)に後(おく)るること三日(みっか)。吉(きち)。

現代語訳:

正しい道を守れば吉であり、後悔も消え去る。何事においても不利益なことはない。始めは明確でなくても、終わりには良い結果がある。物事を改め始める(庚)にあたっては、その三日前に熟慮し、実行した後も三日間は慎重に見守る。そうすれば吉である。

ポイント解説:

君主の位にあり、この卦の中心です。正しい道(貞)を守り続けるならば、必ず吉となり、後悔もありません(悔亡ぶ)。あらゆる面で良い結果(利しからざるなし)が得られます。「初无くして終り有り」とは、最初ははっきりとした計画や形がなくても、誠実に努力を続ければ、最後には必ず良い結果が得られるという意味です。そして、「庚に先だつこと三日、庚に後るること三日」とは、何か新しいことを始めたり、変革を行ったりする(庚)際には、その前後に十分な準備と熟慮、そして実行後の丁寧なフォローアップ(各三日間)が不可欠であることを教えています。周到な準備と慎重な実行が、大きな吉を呼び込みます。

上九(じょうきゅう):

牀下(しょうか)に巽(したが)う。其(そ)の資斧(しふ)を喪(うしな)う。貞(てい)なれども凶(きょう)。

原文:巽在牀下。喪其資斧。貞凶。

書き下し文:牀下(しょうか)に巽(したが)う。其(そ)の資斧(しふ)を喪(うしな)う。貞(てい)なりと雖(いえど)も凶(きょう)。

現代語訳:ベッドの下に隠れるように、あまりにも卑屈に従いすぎる。その結果、自分の大切な財産や道具(資斧)を失ってしまう。たとえ正しい心を持っていても、そのあり方は凶である。

ポイント解説:

「巽」の時の最終段階。ここでは、従順さや謙虚さが行き過ぎて、卑屈になり、自分自身の主体性や大切なもの(資斧)まで失ってしまう危険性を示しています。たとえ正しい道(貞)を守っているつもりでも、あまりにも自分を卑下し、相手にへつらうような態度は、結局は自分自身を損ない、凶運を招きます。従順さの中にも、守るべき一線と、健全な自己肯定感が必要であることを教えています。

【巽為風(そんいふう)の彖伝】〜全体像〜

原文 彖曰。重巽以申命。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨、利有攸往、利見大人。

書き下し文 彖(たん)に曰(いわ)く、重巽(ちょうそん)にして以(もっ)て命(めい)を申(かさ)ぬ。剛(ごう)中正(ちゅうせい)に巽(したが)いて志(こころざし)行(おこな)わる。柔(じゅう)皆(みな)剛(ごう)に順(したが)う。是(ここ)を以(もっ)て小(すこ)しく亨(とお)り、往(ゆ)く攸(ところ)有(あ)るに利(よро)しく、大人(たいじん)を見(み)るに利(よろ)し。

現代語訳 彖伝は言う。(巽が二つ重なる)重巽とは、命令や方針を繰り返し明確に伝えるためである。(九二と九五の)剛健なものが、中正の徳に従うことによって、その志は行われる。そして(初六と六四の)柔順なものも皆、その剛健なものに従う。だからこそ、「小さな願いは通り、目的を持って進んでいくのが良く、徳の高い大人に会うのが良い」のである。

「彖伝」は、巽の性質を「命を重ねる」ことにあると説きます。風が一度吹いただけでは岩が動かないように、わたしたちの大切な想いや方針も、一度伝えただけでは、なかなか人の心には浸透しません。「益々善成」のために、わたしたちが自分自身や他者に良い変化を促したいと願う時、この「申命」の精神が重要になります。焦らず、諦めず、しかし決して強引ではなく、様々な言葉や機会を通して、その善き「命(メッセージ)」を繰り返し、丁寧に伝え続けること。その粘り強い働きかけが、やがて頑なな心をも動かし、確かな変化を生み出すのです。

「巽為風」は、わたしたちに、静かで、しかし何よりも確実な「変化」の起こし方を教えてくれます。それは、力ずくの変革ではなく、誠実な言葉を重ね、正しい理念に従い、そして内なる調和を保つことで、まるで風が風景を少しずつ変えていくように、自然で、持続可能で、そして美しい道なのです。

大象伝(たいしょうでん)– この卦の形から学ぶ、理想のあり方

原文(漢文):象曰。隨風、巽。君子以申命行事。

書き下し文:象(しょう)に曰(いわ)く、風(かぜ)に隨(したが)うは巽(そん)なり。君子(くんし)以(もっ)て命(めい)を申(かさ)ねて事(こと)を行(おこな)う。

現代語訳:象伝は言う。風が次から次へと吹き従い、その影響を広めていくのが巽の形である。君子(人格者)はこれに倣(なら)い、命令や方針を繰り返し明確に伝え、それに基づいて事を実行する。

ポイント解説:

風が連続して吹くことで、その影響力は隅々まで浸透していきます。これが「巽」の象徴です。これを見た君子は、「命を重ねて事を行う」、つまり、自分の考えや方針(命)を、一度だけでなく、繰り返し、明確に、そして丁寧に人々に伝え(重ねて)、その上で物事を実行していく(事を行う)ことの重要性を学びます。これは、リーダーが指示を出す際、あるいはわたしたちが自分の意志を他者に伝える際に、誤解なく、確実にその意図を浸透させ、協力を得るための、非常に実践的なコミュニケーションの智慧です。

【むすび】

巽為風の卦は、わたしたちが目標を達成し、他者と調和し、そして自分自身を成長させていく上で、「力」だけではない、「しなやかさ」と「賢明な影響力」がいかに重要であるかを、深く教えてくれます。

- 1. 「大人(たいじん)を見(み)るに利(よろ)し」 – あなたの「風」を導く、賢明な師を見つけよう: わたしたちの「巽(従う心、学ぶ心)」が、本当に良い方向へと導かれるためには、卦辞が教えるように、尊敬できる指導者やメンター(大人)との出会いが不可欠です。わたしたちの道においても、謙虚に他者の智慧に耳を傾け、良い手本から学ぶ姿勢が、わたしたちの成長を大きく加速させてくれます。

- 2. 「命(めい)を申(かさ)ねて事(こと)を行(おこな)う」 – あなたの想いを、丁寧に、そして粘り強く伝えよう: 大象伝が示すように、わたしたちが自分の考えや願いを誰かに伝え、協力を得たいと願うならば、一度言っただけでは不十分かもしれません。風が繰り返し吹くように、相手の心に届くまで、様々な言葉や方法で、丁寧に、そして粘り強く(しかし決して強引ではなく)その想いを伝え続ける(命を重ねる)ことが大切です。その誠実なコミュニケーションが、やがて共感と協力を生み出すのです。

- 3. 「進退(しんたい)す」とも「武人(ぶじん)の貞(てい)」で – 柔軟さの中に、揺るぎない軸を持つ: 初九の爻が教えるように、時には進むべきか退くべきか迷うこともあるでしょう。そんな時、風のように状況に応じて柔軟に対応しつつも、心の中には武人のように「これだけは譲れない」という正しい信念(貞)をしっかりと持つこと。その「柔と剛のバランス」が、わたしたちを誤った道から守り、確かな歩みを支えてくれます。

- 4. 「頻(しき)りに巽(したが)う」ことなかれ – あなた自身の「心」に従う勇気を: 九三の爻が警告するように、あまりにも周囲の意見や状況に流され、自分自身の考えや信念を見失ってしまうのは危険です。他者と調和しながらも、最終的には自分自身の内なる声に従い、主体的に人生を創造していくこと。時には、風に逆らってでも、自分の信じる道を進む勇気も必要なのです。

巽為風の時は、わたしたちのコミュニケーション能力、適応能力、そして内なる誠実さが試される時です。力ずくではなく、風のようにしなやかに、そして相手の心に優しく浸透していくような、賢明で温かい影響力を、わたしたちもまた、日々の生活の中で少しずつ育んでいきましょう。その穏やかで粘り強い力が、きっとわたしたち自身と、わたしたちの周りの世界を、より調和に満ちた、そして喜びに溢れた状態へと導いてくれるはずですから。